Como quizás sepan, la semana pasada publiqué en este blog una entrada sobre la investigación que estudia si la inmigración causa crimen. El texto resumía un trabajo de Marie y Pinotti sobre la literatura al respecto, una literatura que, basándose en múltiples estudios que utilizan múltiples estrategias empíricas, concluye que no hay evidencia de esa causalidad.

El articulo trajo y todavía trae cola. Como dijo nuestro querido Jose Luis Ferreira, la más de treintena de comentarios recibidos en la entrada se pueden clasificar en cuatro tipos: 1) “¡Si todo el mundo sabe que es lo contrario!” 2) “¡Usa datos agregados!” 3) “¡Pero no estudian causalidad!” y 4) “Pues yo interpreto otra cosa”. En esta entrada me centraré en el número 3.

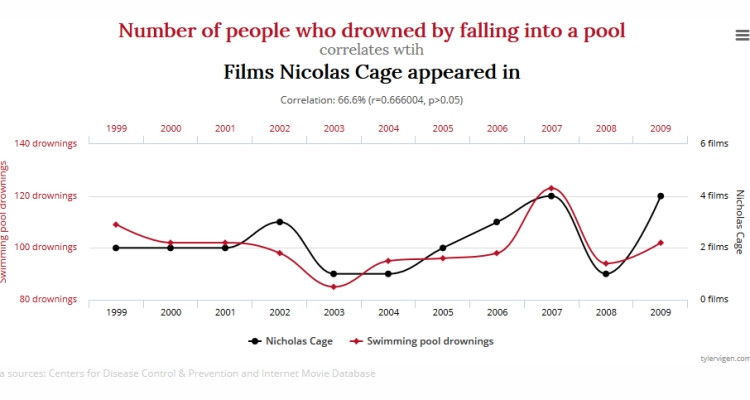

Muchos de los comentarios en esa categoría citaban porcentajes de delitos cometidos por extranjeros para concluir que la inmigración genera crimen, cuando en realidad esos porcentajes solo muestran sobrerrepresentación en registros administrativos, no causas. También recurrieron a comparaciones de descriptivas simples ignorando la composición demográfica o sesgos institucionales. Otros se apoyaban en casos particulares para extraer conclusiones generales, o en la idea de que basta con mirar “quién delinque” para resolver la cuestión (acompañado de expresiones como “es obvio”, “es innegable”). Incluso se criticó el uso de técnicas econométricas avanzadas porque “los datos brutos ya muestran correlación”, sin reparar en que justamente esos métodos existen para dirimir causalidad. Es decir, todos estos comentarios reflejaban un mismo error: confundir correlación con causalidad.

En NeG creíamos que el mantra correlación no es causalidad estaba ya había calado. En este blog lo hemos mencionado innumerables veces (por ejemplo, Antonio Cabrales ya avisaba en 2013). Pero parece que demasiada gente no lo tiene tan claro. Por eso, hoy me gustaría volver al tema, centrándome en esta ocasión en la importancia de entender bien esta distinción porque, de no hacerlo, nuestras sociedades pueden cometer errores muy costosos. Lamentablemente, ya lo han hecho.

A continuación, repasaremos varios casos.

La desastrosa austeridad

Tras la Gran Recesión de 2008, la Unión Europea adoptó una política de austeridad fiscal severa basada en la idea de que una deuda pública alta ahoga el crecimiento económico. Esta idea se basaba en un estudio muy citado de Reinhart y Rogoff (2010), que mostraba una correlación histórica: países con deuda superior al 90% del PIB tendían a tener crecimiento bajo o negativo. Políticos conservadores y organismos internacionales tomaron esta correlación como evidencia de causalidad, concluyendo que el elevado endeudamiento provocaba estancamiento económico, y que por tanto era urgente recortar gastos y déficits para recuperar la senda de crecimiento. En España se reformó la constitución de forma express tras un debate y votación en Cortes en pleno agosto.

Sin embargo, pronto se descubrió que el estudio de Reinhart y Rogoff contenía errores de cálculo y omisiones de datos. Más importante aún, al reanalizar los datos se vio que no había tal umbral mágico del 90% y que la relación observada no probaba causalidad. De hecho, una revisión de la literatura sugiere que es más probable que la dirección causal probable sea la opuesta: es el bajo crecimiento es el que suele elevar la deuda al caer los ingresos fiscales y aumentar el gasto social en recesiones. Por ejemplo, en España durante la crisis, el PIB se desplomó y eso disparó el déficit y la deuda pública, no al revés. Correlación no implica causalidad, y confundirlas llevó a aplicar austeridad con consecuencias desastrosas para las personas y un severo descredito del sistema democrático que estamos pagando y que continuaremos pagando un buen tiempo.

El caso Reinhart-Rogoff mostró de una forma rotunda que no se pueden hacer recomendaciones de política económica basadas solo en correlaciones: asociar deuda elevada con crecimiento bajo no equivale a demostrar que la deuda cause estancamiento. Asumir una causalidad inexistente puede agravar la misma situación que se pretende resolver.

Obras publicas milmillonarias

Como nos contó hace poco Javier Campos, otro caso que nos muestra lo problemático de confundir correlación con causalidad en política pública es el del AVE y el turismo. Durante años se asumió que llevar la alta velocidad a ciudades del interior generaría un impulso turístico. A simple vista, la correlación parecía lógica: hay menos turismo donde las conexiones son peores. Sin embargo, al aplicar un método de control sintético que construye un escenario contrafactual comparable, se puede ver que en ciudades como Albacete, Cuenca y León hubo menos pernoctas de hotel que las que habrían tenido sin AVE.

Este ejemplo ilustra el riesgo de basar en ideas que parecen “de cajón” decisiones tan costosas como la construcción de líneas de alta velocidad. Si nos quedamos en la correlación, reforzamos narrativas atractivas pero engañosas. Si a quien propone estas políticas, quizá por motivaciones espurias, no le exigimos más que cuatro porcentajes y correlaciones, deterioramos la calidad democrática porque debilitamos la rendición de cuentas. Y corremos el peligro de invertir miles de millones en políticas que no cumplen sus objetivos o que incluso generan efectos contrarios a los esperados.

“Nos quitan el trabajo”

Otro caso similar es el de los discursos de “los inmigrantes nos quitan el trabajo”. La correlación parece clara, ¿no? Menos inmigración, menos oferta de mano de obra, menos (supuesta) competencia desleal y, por lo tanto, mejores salarios y más empleo para “los de casa”.

Esta idea, consecuencia de la falacia de la cantidad fija de trabajo, ha inspirado políticas migratorias restrictivas como la que se aprobó en el estado de Georgia, EEUU, en 2011. Una política de “mano dura” con los inmigrantes indocumentados que esperaba “liberar” empleos agrícolas para trabajadores nacionales desempleados. ¿El resultado? Un desastre. Miles de braceros inmigrantes no acudieron ese año a recoger frutas y verduras. Como no existía un “ejército oculto” de estadounidenses aguardando la oportunidad de sustituir a los inmigrantes en el campo, ni siquiera ofreciéndoles salarios de hasta 200 dólares al día, cultivos enteros terminaron pudriéndose. Es decir, una ley concebida para “proteger” la economía local terminó dañándola porque se basaba en una causalidad ficticia.

La evidencia desmiente que la inmigración sea devastadora para el empleo o los salarios de los trabajadores “nativos”. Los efectos agregados de la inmigración en el mercado laboral suelen ser modestos o incluso positivos. Así lo dice, por ejemplo, un reciente informe de una institución tan poco sospechosa de izquierdismo bolivariano (lo sé, repito el chiste) como FEDEA.

En resumen, confundir correlación con causalidad en materia migratoria ha llevado a políticas restrictivas que perjudican a todos: se parte de una observación correlacional equivocada (“si hay inmigrantes y paro, los inmigrantes causan el paro”) y se soslaya que las verdaderas causas del desempleo o los bajos salarios suelen ser otras (estructurales, tecnológicas, condiciones laborales). Los ejemplos de Georgia o del Reino Unido tras el Brexit demuestran que expulsar inmigrantes o limitar su posibilidad de trabajar no garantiza mejoras para los nativos y puede acarrear efectos económicos indeseados.

Ayuda no es dependencia

Otro ámbito donde se confunde correlación con causalidad es el de las políticas sociales. Se suele afirmar que las ayudas públicas generan vagancia (o algún otro pecado capital similar), apoyándose en que las regiones o segmentos con más paro concentran también más perceptores de subsidios. Pero esa observación no tiene en cuenta que igualmente se podría argumentar que es la falta de empleo la que explica la mayor demanda de ayudas.

Este razonamiento ha inspirado reformas restrictivas, desde la “welfare reform” en EEUU hasta recortes en España durante la eurocrisis. En ambos casos, se partió de la idea de que recortar subsidios incentivaría a la gente a trabajar. La evidencia, sin embargo, matiza mucho esa idea “de sentido común”. Por ejemplo, como nos contaban Gerard Domenech y Silvia Vannutelli en este mismo blog, si bien la reducción de las prestaciones por desempleo puede impulsar a algunos trabajadores a intensificar la búsqueda de empleo a corto plazo, los efectos a largo plazo son ambiguos y pueden perjudicar a los grupos más vulnerables. El principal factor desalentador de la búsqueda de empleo no es la generosidad de las prestaciones, sino su duración y la falta de oportunidades reales de inserción. Al endurecer las condiciones, lo que a menudo se logra no es más empleo, sino más pobreza, como sucedió en España con los mayores de 55 años tras 2012.

Ver a personas en paro cobrando subsidio no significa que el subsidio sea la causa de su desempleo. Retirar las ayudas con esa premisa suele castigar a quienes más las necesitan, sin resolver las causas de fondo: falta de empleo productivo, baja calidad del trabajo o problemas de salud y formación.

Conclusión

Los casos repasados demuestran el peligro de confundir correlación con causalidad en el diseño de políticas públicas. En todos ellos, mediante la mera percepción o una inspección básica de los datos, se identificó una correlación, se asumió una relación causal simple y se utilizó para tomar medidas de calado. Pero en la realidad lo que parece 1+1 = 2 no siempre lo es. Las percepciones, los casos particulares no bastan. Aplicar políticas sobre la base de una causalidad mal inferida no solo no contribuye a solucionar el problema, sino que con frecuencia genera efectos indeseados que empeoran la situación o crean nuevos daños, especialmente para grupos vulnerables, que son siempre los primeros en sufrir recortes o en ser chivos expiatorios de falsas narrativas causales.

Agradezco a Lluis Torrens la sugerencia de escribir este articulo.