Por Alonso Rodríguez (Universidad Politécnica de Madrid)

La proliferación de universidades privadas en España, que pronto serán más que las públicas, es una anomalía y un indicador del deterioro de nuestro sistema universitario. Tenemos un sistema defectuoso, con poca investigación y escaso éxito colectivo, especialmente en áreas tecnológicas de vital importancia, cuya evolución a peor parece imparable. Este es el resultado de una política de universidades equivocada y también del error de transferir las universidades a las comunidades autónomas.

Mejorar la investigación es un objetivo vital para la UE. Frente a EEUU y China, la UE no compite en investigación disruptiva en la frontera del conocimiento. El Informe Draghi define este problema diciendo que la investigación está “insuficientemente dirigida a las innovaciones disruptivas”. En este nivel disruptivo, la responsabilidad de las universidades es muy alta porque es el nivel típico de su investigación, como se demuestra porque la inmensa mayoría de los premiados Nobel en ciencias naturales son profesores de universidad.

Lamentablemente, solo los Países Bajos tienen un conjunto de universidades con investigación disruptiva competitiva en una UE ensimismada en una imaginaria excelencia científica y obsesionada con la Paradoja Europea. El error se origina porque la investigación disruptiva es una parte insignificante de la investigación que conocemos como “normal”. En comparación con el Reino Unido o Suiza, la UE no ha sabido mirar en la dirección adecuada.

Para evaluar la investigación disruptiva en las universidades, el uso del Leiden Ranking es una excelente opción, ya que es una fuente rigurosa de datos estadísticos desde el cuatrienio 2006–2009. Con el requerimiento de 800 publicaciones en un cuatrienio, la edición de 2024 incluye 1506 universidades en el mundo; 47 en España de un total de 91, todas públicas, ninguna privada.

El Leiden Ranking utiliza listados de publicaciones ordenados por el número de citas en miles de micro-áreas. Los resultados se integran en cinco campos, ofreciendo también conteo fraccionario para los artículos en colaboración. En cada universidad figura el número total de publicaciones y las que están en los percentiles superiores de la lista. Todo este análisis bibliométrico es complejo, empezando por el uso de las citas, pero es el mismo que usa la Comisión Europea, el National Science Board de EEUU, y un sin fin de países e instituciones.

Para analizar la investigación disruptiva, utilizaré la notación del Leiden Ranking: Ptop x% significa el número de publicaciones en el percentil x% superior. El “volumen” total de publicaciones lo identifico con Ptop 50%, y la “eficiencia” con la ratio Ptop 5%/Ptop 50%, que es independiente del tamaño: 0,1 para el conjunto del mundo. Este procedimiento prescinde del 50% de las publicaciones, las menos citadas, pero no hacerlo conduciría a los errores que se explican aquí y aquí.

Ya está dicho que la investigación disruptiva es muy infrecuente, y para cuantificarla es necesario multiplicar Ptop 50% por la ratio Ptop 5%/Ptop 50% elevada a la tercera o cuarta potencia. Por ello, esta ratio es la que mejor define la eficiencia de la investigación. Una ratio de 0.12 significa casi duplicar los resultados disruptivos con referencia a una ratio de 0,1, y multiplicarlos por cinco si la ratio es 0.075, que es la más frecuente en las universidades españolas.

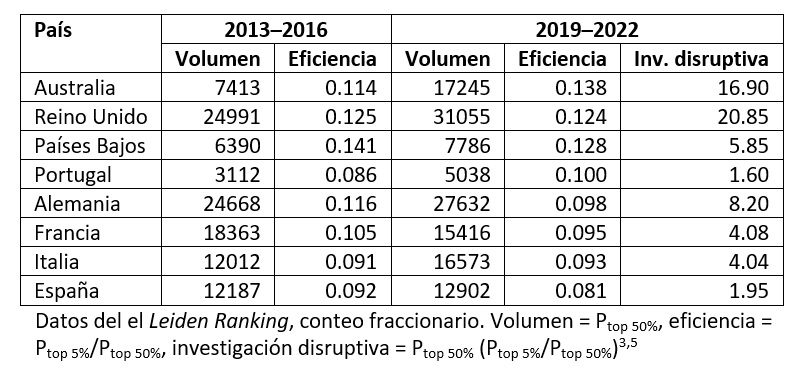

En lo que sigue me centro exclusivamente en el campo de Physical sciences and engineering, que es el que agrupa la investigación en las áreas tecnológicas. La Tabla 1 recoge ocho países, considerando los resultados de todas sus universidades. Los dos primeros, Australia y Reino Unido, son ejemplos de países externos a la UE con una investigación excelente y de dimensiones no muy diferentes a España; el tercero, Países Bajos, es el único país en la UE con éxito amplio en investigación disruptiva. Los otros cuatro países: Portugal, Alemania, Francia, Italia y España son la muestra de la UE. Para completar la información, la Tabla 2 muestra las tres primeras universidades de cada país en la Tabla 1 cuando se ordenan por Ptop 5%, para combinar tamaño y eficiencia, ya que en algunas universidades pequeñas Ptop 5%/Ptop 50% es alto, pero por su tamaño representan muy poco para el país. Estas tablas también incluyen un cálculo de la investigación disruptiva en el último cuatrienio.

Tabla 1. Características de la investigación de las universidades en algunos países. En cada país se considera el conjunto de sus universidades incluidas en el Leiden Ranking

Como se ve en las dos tablas, la situación de las universidades de los países más grandes de la UE es más que preocupante, llegar a 0,1 ya es un triunfo, y España está a la cola. Si se calcula la investigación disruptiva, Australia supera a España nueve veces y el Reino Unido lo hace 11 veces, y Alemania, Francia, Italia y España juntas equivalen al 65% del Reino Unido.

En las universidades la situación es igual. La Universidad de Delft tiene ligeramente menos estudiantes que la Universidad Politécnica de Cataluña pero aporta ocho veces más al conocimiento disruptivo, y las tres universidades españolas aportan cinco veces menos que la Universidad de Cambridge.

En cualquiera de los países grandes de la UE hay universidades pequeñas con ratios Ptop 5%/Ptop 50% altas, ente 0,15 y 0,18, pero por su tamaño la aportación es pequeña. En España, la Universidad de Gerona tiene ratios Ptop 5%/Ptop 50% de 0,13– 0,15, muchos cuatrienios. En eficiencia podría comparase con la Universidad Tecnológica de Delft, pero con una aportación disruptiva diez veces inferior. Bienvenida sea la Universidad de Gerona y alguna otra similar, pero en esto de las universidades pequeñas no nos llevemos a engaño, en Australia la Universidad de Southern Queensland tiene un Ptop 50% similar a la Universidad de Gerona pero Ptop 5%/Ptop 50% es 0.24.

Conocida la situación, la pregunta es si España podría desarrollar un sistema de universidades investigadoras equivalente a los del Reino Unido, Países Bajos o Australia. Y en la contestación a esta pregunta es donde intervienen las universidades privadas, por lo que revelan de la política universitaria. En principio, para llegar a ser como el Reino Unido o Australia, España tiene muchas opciones: cinco universidades como la de Cambridge, 12 universidades como la de Southern Queensland, 94 universidades como la de Gerona o mezclas de muchos tipos de universidades con ratios Ptop 5%/Ptop 50% muy diversos, con la condición de que algunos sean muy altos.

Pero conseguir ratios altos (por ejemplo, 0,14) partiendo de universidades con ratios de 0,075 requiere inversiones notables y aumentar mucho los gastos de funcionamiento; entre ellos, contratar investigadores, como se hace en las universidades más competitivas. Aunque una parte de estos gastos se obtengan de la propia investigación, otra parte importante son gastos públicos dirigidos a fines que superan el nivel autonómico, ya que los procesos de transformación de los avances científicos en innovaciones disruptivas son complejos. Por eso, muchas comunidades no tienen ese proyecto, al menos en las áreas con un componente experimental alto, que son las más necesarias.

Frente a una universidad solo docente, una universidad investigadora en áreas fuertemente experimentales necesita invertir, al menos, cinco veces más en profesores y diez veces más en personal no docente, y en instalaciones e infraestructuras, las diferencias son incalculables. Esto lo han captado muy bien algunas comunidades autónomas, y las universidades privadas han sido un procedimiento de aumentar la actividad docente incluso disminuyendo las inversiones. No es casual que la Comunidad de Madrid sea la que menos invierte en universidades y en la que las universidades privadas duplican a las públicas. Realmente, España no necesita universidades privadas. En el Reino Unido las universidades privadas son anecdóticas y en Australia son solo la sexta parte de las públicas, pero sus universidades públicas son muy fuertes. En gran medida, la proliferación de universidades privadas es solo un síntoma de desinterés, bastantes comunidades autónomas prefieren disminuir los impuestos a invertirlos en universidades investigadoras.

La investigación en las universidades es una actividad estratégica que la UE tiene que mejorar para competir en innovaciones disruptivas con EEUU y China. En estos momentos eso es vital; pero para colaborar, España ha perdido el control de las universidades. Para que el éxito de la investigación en las universidades sea alto se requiere un sistema de universidades mucho más coordinado, exigente y comprometido, y mejor financiado que el que tenemos ahora en España. Obviamente, el problema en la UE no es solo España, y puede que cada país fracase a su manera. Probablemente, la causa más general es que en la UE los políticos están desconectados del trabajo de los académicos, aquí, aquí y aquí.

Hay 2 comentarios

Está muy bien, pero no se entiende cómo la culpa es de las autonomías. La coordinación no es ni mucho menos algo que exista en otros países como el Reino Unido, donde hay universidades de élites privadas (casi todas las buenas son fundaciones privadas) y muchas de públicas y privadas que no las conoce nadie, pero viven de cuatro títulos (e.g., Buckingham). Por cierto, Universidad de Gerona no existe; es "Girona".

Me gustaría añadir una pata más al acertado análisis que haces: la procedencia del alumnado que accede a dichas universidades privadas ( salvo honrosas y escasas excepciones):

- Obviamente tienen los suficientes recursos económicos para accede a ellas. Aquí ya tenemos un primer filtro de entrada.

- Su nivel en conocimientos en materias básicas es paupérrimo, matemáticas sobre todo.

- Ello provoca a su vez que muchos profesores acaben dando infinidad de ayudas, opciones alternativas, etc. para que acaben aprobando determinadas asignaturas. Hay incluso asignaturas de métodos cuantitativos en las que la parte meramente descriptiva es sorprendentemente mayoritaria.

- Les interesa la obtención del título, no les hables de investigación, y mucho menos en áreas hard.

- El grado de absentismo es sorprendente. No entiendo cómo puede ser que en algunas asignaturas llegue hasta el 50%.

En fin, podría perfectamente contar cientos de disfuncionalidades, que conozco de primera mano, por desgracia. Es un sistema que se retroalimenta: tú pagas, yo te doy por lo que quieres y pagas.

Gracias por un artículo tan clarificador.