Gabriel Doménech-Pascual y Marta Martínez-Matute

Los procesos judiciales ocasionan considerables costes, que inicialmente son asumidos por los litigantes y el Estado (es decir, los contribuyentes), pero que finalmente pueden ser redistribuidos entre ellos de acuerdo con diversas reglas, básicamente, la «americana» y la «inglesa». Con arreglo a la primera, cada litigante soporta sus gastos. De acuerdo con la segunda, el perdedor del pleito asume los suyos y los del vencedor: en la jerga legal, es condenado a pagar las «costas procesales».

Los procesos judiciales ocasionan considerables costes, que inicialmente son asumidos por los litigantes y el Estado (es decir, los contribuyentes), pero que finalmente pueden ser redistribuidos entre ellos de acuerdo con diversas reglas, básicamente, la «americana» y la «inglesa». Con arreglo a la primera, cada litigante soporta sus gastos. De acuerdo con la segunda, el perdedor del pleito asume los suyos y los del vencedor: en la jerga legal, es condenado a pagar las «costas procesales».

En un trabajo recientemente publicado junto con Juan S. Mora-Sanguinetti analizamos el impacto que la introducción en 2011 del «criterio del vencimiento objetivo» (así llamamos en España a una suerte de regla inglesa matizada) tuvo en los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

El cambio normativo

La Ley 37/2011 dispuso que aquí había que condenar en costas a la parte que hubiera visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que los jueces estimaran y razonaran que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Con anterioridad se aplicaba una especie de regla americana atenuada: solo se condenaba en costas a los perdedores que hubieran litigado con «mala fe» o «temeridad», circunstancia que los jueces casi nunca apreciaban. En el preámbulo de la Ley 37/2011 se daba entender que con esta y otras novedades se buscaba «limitar el uso abusivo» del sistema judicial.

Este cambio recibió abundantes críticas, sobre todo de algunos abogados. En 2017 se llegó a presentar una proposición de ley –que finalmente no fructificó– dirigida a revertirlo, con el argumento de que «el temor a la condena en costas disuade en muchas ocasiones el ejercicio del derecho de acceso al proceso para solicitar el restablecimiento de derechos que se entienden vulnerados».

Dicha reforma coincidió unos años con otra todavía más polémica: la de las tasas judiciales previstas por la Ley 10/2012, que (i) las extendió a casi todos los órdenes jurisdiccionales, (ii) elevó considerablemente su cuantía, y (iii) amplió el círculo de los obligados a pagarlas. Estas nuevas tasas provocaron un intenso rechazo por parte de los profesionales del Derecho, lo que propició que primero el Real Decreto-ley 1/2015 eximiera de su pago a las personas físicas, y luego que la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016 declarara la inconstitucionalidad de casi todas ellas. Uno de los principales argumentos esgrimidos para anularlas era que supuestamente producían unos efectos disuasorios inadmisibles sobre las reclamaciones de escasa cuantía, lo que facilitaba la inmunidad judicial de las Administraciones públicas.

La literatura académica

Existe una abundante literatura teórica acerca de los efectos que las reglas americana e inglesa pueden tener respecto de la conducta de los potenciales litigantes. No se ha analizado, en cambio, su posible influencia sobre el comportamiento de los jueces.

Los estudios empíricos son mucho más escasos. Hasta donde conocemos, apenas hay cuatro artículos (literalmente). Snyder y Hughes (1990 y 1995) muestran que la introducción de la regla inglesa en Florida (USA) incrementó el número de demandas judiciales y de transacciones judiciales, así como la tasa de éxito de los demandantes y las cantidades obtenidas por ellos. Helmers y otros (2020) observan cómo el establecimiento en Inglaterra y Gales de un límite para las cantidades que el vencedor del pleito podía recuperar en aplicación de la regla inglesa aumentó el número de pleitos y de transacciones judiciales, y redujo la tasa de éxito judicial de las pequeñas y medianas empresas. Fenn y otros (2017) encuentran que la introducción de acuerdos de cuota litis (los abogados cobran en función del resultado del pleito) y la extensión de la referida regla en el Reino Unido elevaron en un 25% de media los costes procesales.

Los datos en España

Un primer vistazo a los datos brutos, procedentes del Consejo General del Poder Judicial, permite observar que tras la introducción de las reformas de 2011 y 2012 se incrementó de manera muy considerable la proporción de sentencias estimatorias de recursos contencioso-administrativos. Aunque el número de sentencias se redujo en términos agregados, el número total de las estimatorias se mantuvo más o menos constante e incluso aumentó ligeramente durante el periodo 2013-2015. Véase al respecto la Figura 1.

Esto hizo que la tasa de éxito de los recurrentes, que antes de 2011 rondaba en promedio el 45%, a partir sobre todo de 2012 se acercara al 50%. Curiosamente, en 2015 los Juzgados de lo Contencioso-administrativo dictaron el mayor número de estimaciones de su historia, a pesar de que el volumen total de sentencias, estimatorias y desestimatorias, se redujo considerablemente.

No menos llamativa es la circunstancia de que, durante los años 2016 y 2017, poco tiempo después de que las personas físicas quedaran exentas de las tasas judiciales (RDL 1/2015) y de que estas fueran anuladas por el Tribunal Constitucional (STC 140/2016), el porcentaje de sentencias estimatorias descendiera de forma notable.

Las estimaciones

Aprovechando la variabilidad regional de los datos judiciales en España, hemos estimado cómo afecta la introducción de dichas reformas al porcentaje de sentencias favorables a los recurrentes en estos Juzgados, controlando por diversos factores adicionales, como por ejemplo la congestión judicial, la tasa de paro, el tejido empresarial y financiero, el crecimiento económico o el número de abogados de la provincia. La variable principal es una variable dicotómica que toma valores positivos a partir de la introducción de la reforma 2011, habiendo realizado diversas pruebas de robustez.

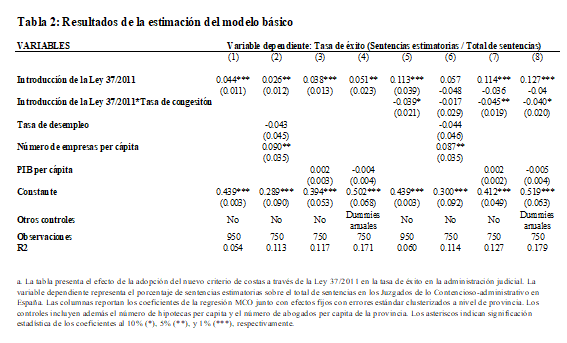

En nuestro trabajo encontramos que las reformas de 2011 y 2012: (i) redujeron el volumen de pleitos y la congestión en dichos Juzgados (este resultado ya se observaba en Martínez-Matute y Mora Sanguinetti, 2017); (ii) incrementaron la tasa de éxito de los recurrentes; y (iii) este incremento fue mayor en las provincias donde había menor congestión judicial. En concreto, encontramos que la proporción de sentencias estimatorias se incrementó entre 2,5 y 5 puntos porcentuales tras la introducción del criterio del vencimiento objetivo. Además, cuando la congestión judicial de la provincia es muy alta, este efecto sobre la proporción de sentencias estimatorias resulta más débil, como se observa en la Tabla 2.

¿Por qué se dan estos resultados?

En el trabajo también tratamos de explicar estos tres resultados. Nuestra hipótesis es que la regla inglesa puede engendrarlos a través de dos vías: la selección de casos que los litigantes llevan a los Juzgados y la deferencia que los jueces muestran hacia las decisiones administrativas revisadas.

En la literatura sobre Derecho y Economía encontramos varios modelos teóricos que explican cómo la regla inglesa puede producir los dos primeros resultados por la vía de esa selección. Al elevar el coste de la derrota, esta regla disuade de litigar a los justiciables cuyas pretensiones tienen escasas probabilidades de prosperar, lo que explicaría por qué la reforma de 2011 incrementó la tasa de éxito de los recurrentes, acercándola al 50%. Además, la regla inglesa, al aumentar la cantidad de dinero que el pleito pone en juego, propicia que los litigantes inviertan más recursos a fin de vencer, lo que encarece la litigación y, en consecuencia, tiende a reducir el número de casos en los que se pleitea. En nuestro trabajo añadimos que tanto la aversión al riesgo de los recurrentes como las tasas judiciales –que acaba soportando el perdedor del pleito– amplifican ambos efectos. Con los datos comprobamos que a nivel regional existe cierta correlación entre la caída en la entrada de casos en estos juzgados y el incremento del volumen de sentencias estimatorias, lo que puede estar detrás de dicha selección de casos.

El tercero de los resultados empíricos de nuestro trabajo puede explicarse por la vía de la deferencia judicial. Los jueces tienden a mostrar una cierta deferencia hacia las decisiones administrativas que revisan, con el fin de reducir el riesgo de dictar sentencias erróneas, cuando las Administraciones públicas están mejor situadas (v. gr., tienen más tiempo y mejor información) que ellos para resolver ciertos problemas (v.gr., si hay que autorizar o no una nueva vacuna), a pesar de que esa deferencia incrementa el riesgo de que aquellas cometan ilegalidades.

Pues bien, al reducirse la litigiosidad, los jueces pueden dedicar y de hecho dedican más tiempo a estudiar cada caso sometido a su consideración, por lo que no necesitan «contenerse» tanto como antes para reducir el riesgo de cometer errores. En consecuencia, la deferencia disminuye –i.e., el escrutinio judicial de las decisiones administrativas impugnadas se vuelve más estricto– y la prevalencia de casos ganados por los recurrentes aumenta. El hecho, que cabe razonablemente asumir, de que el tiempo dedicado a cada caso por los jueces mengüe a una tasa decreciente en función de su carga de trabajo explicaría por qué la regla del vencimiento objetivo ha tenido mayor impacto sobre el porcentaje de éxito de los demandantes en las provincias donde la congestión judicial era menor.

Conclusión

La regla del vencimiento objetivo –combinada durante un tiempo con las tasas judiciales– no solo redujo la litigiosidad, evitando que se formularan y tramitaran recursos que muy probablemente hubieran sido desestimados, sino que también habría mejorado la calidad de las decisiones judiciales, en beneficio, sobre todo, de los recurrentes, tanto de los actuales como de los potenciales. Los que fueron disuadidos de recurrir se ahorraron los costes de un pleito que probablemente hubieran perdido. Los que recurrieron se vieron favorecidos por un incremento de sus probabilidades de éxito. El resultado puede considerarse positivo.

Hay 3 comentarios

Me parece muy interesante el trabajo. En el ámbito en el que yo me muevo, litigios de comunidades de vecinos contra promotores por defectos de construcción, se propuso hace unos años en un congreso CGPJ-CSCAE (jueces y arquitectos) que las costas se repartieran proporcionalmente al éxito de la demanda.

Normalmente quienes reclaman por daños de construcción están más que cargados de razón y las costas no es algo que les disuada dado que se trata de pleitos muy caros (y largos) pero soportados por muchos vecinos. Al contrario, el efecto que pretendía la propuesta era el contrario: que los demandantes ajustaran mejor sus pretensiones a lo que realmente tenía daños pues es muy frecuente que, una vez que se va a iniciar el pleito con razón por una cuestión importante, se aproveche para meter de todo, con razón y sin ella, sobre la base de que daño no les va a hacer y algo más ganarán.

Lo cierto es que este engrosamiento de las demandas es lo que de verdad encarece y alarga extraordinariamente pleitos que, si se limitaran a sus orígenes, se resolverían mucho más fácilmente.

Muchas gracias, GDC, por tu comentario. Nos resulta muy interesante tu experiencia sobre el tema.

La cuestión que plantea es interesante. ¿Cuál es la regla que habría de establecerse para los casos en que el recurrente obtiene una victoria (derrota) parcial? Nuestro Derecho establece que para estos casos no hay condena en costas. Es decir, aquí se sigue la regla americana. Pero en otros países se observa una regla proporcional: cada parte asume los costes del proceso en función del margen por el que ha ganado (sido derrotada). Curiosamente, ahora mismo me encuentro trabajando en esta cuestión. Puede demostrarse que esta regla proporcional induce a las partes a formular pretensiones más cercanas al valor esperado de su pretensión (es decir, que induce a las partes a formular pretensiones menos "exageradas").

Los comentarios están cerrados.