Como muchos lectores habrán reconocido, el título de este post parafrasea una de las escenas míticas de La vida de Brian (1979), una inefable comedia satírica de los Monty Python que ha dado lugar a todo tipo de exégesis, algunas incluso en el ámbito de la Economía. Aunque se trata de una de las películas que he visto más veces, debo reconocer que – además de echar unas risas – en cada ocasión encuentro una nueva oportunidad para reflexionar acerca de las innumerables referencias que aparecen continuamente durante este film (la mayoría de las cuales están recogidas en el libro de Darl Larsen o en esta versión algo más corta y en español, de Javier Durán). Ya sé que no es la primera vez que usamos la frase en cuestión en este blog, ni que se menciona a este grupo de cómicos ingleses, pero hace unos días, revisando algunas estadísticas de transporte, me llamaba la atención un hecho que probablemente poca gente conoce: España es uno de los países europeos con mejores indicadores de dotación viaria en Europa. Dado que la orografía de nuestro país no es precisamente sencilla, imaginé – como seguramente conocen muchos compañeros de historia económica – que la razón de ser tenía que estar en nuestro pasado. Pero ¿cuánto hacia atrás habría que darle a la rueda del tiempo?

Todos los caminos llevan a Roma

La respuesta, al menos en lo que a evidencia arqueológica y documental se refiere, nos lleva generalmente a la época romana. Aunque hoy en día el mundo está lleno de carreteras pavimentadas que permiten viajar con un grado notable de velocidad y confort, no siempre fue así. Además de lentos e inseguros, los recorridos terrestres a larga distancia eran algo muy excepcional en la Antigüedad y la mayoría de las veces discurrían por caminos y senderos polvorientos en verano o embarrados en invierno y, casi siempre, poco recomendables cuando se ponía el sol.

Mientras que los egipcios, griegos y fenicios basaron principalmente su expansión en las rutas fluviales o marítimas, fueron los romanos quienes, hace más de 2300 años, apostaron decididamente por conectar la capital de su imperio con todos los territorios que iban sojuzgando. Para ello diseñaron caminos mayoritariamente pavimentados, resistentes a las inclemencias meteorológicas y, preferiblemente, en línea recta y con pendientes limitadas. Aunque su objetivo principal era facilitar el desplazamiento rápido de las tropas para hacer frente a cualquier contingencia militar (una legión, con toda su impedimenta, podía cruzar a pie de norte a sur la Península Ibérica en poco más de quince días), estas calzadas también permitían que los flujos de información, personas y mercancías circularan más velozmente, promoviendo así intercambios comerciales regulares entre zonas relativamente muy alejadas. Igualmente facilitaban la provisión de bienes públicos (seguridad) y privados (servicios de alojamiento y de posta), y aumentaban notablemente el área de influencia de las ciudades y villas. En su época de máximo apogeo, hacia el siglo II e.c., estas vías llegaron a cubrir casi 200.000 kilómetros en más de 30 países y constituían el equivalente a nuestros grandes proyectos de inversión pública en infraestructura, ya que la mayoría eran financiadas por los cónsules correspondientes de cada año o las autoridades equivalentes de las regiones y provincias afectadas (Talbert, 2000).

La relación entre las calzadas romanas y el diseño viario moderno es una materia de estudio habitual no solo en las escuelas de ingeniería civil, sino también para quienes trabajan en temas de conectividad y desarrollo económico. Así, por ejemplo, a través de la superposición de imágenes satelitales nocturnas, Dalgaard et al. (2022) mostraron que los lugares más prósperos de Europa hoy en día se corresponden generalmente con zonas que estaban muy bien comunicadas en la época romana, confirmando resultados similares de Laurence (1999), o Hitchener (2012), entre otros. En Nada es Gratis también se ha analizado la importancia histórica de las carreteras en nuestro país aquí, aquí o aquí, discutiendo su relevancia por ejemplo para la llamada ‘España vaciada’ (aquí), o con relación a las inversiones en ferrocarril a partir del siglo XIX (ya que, al fin y al cabo, estos últimos no son más que “caminos de hierro”). Incluso quienes estén particularmente interesados en este tema pueden acceder a través de Omnesviae al equivalente al Google Maps© de la época romana.

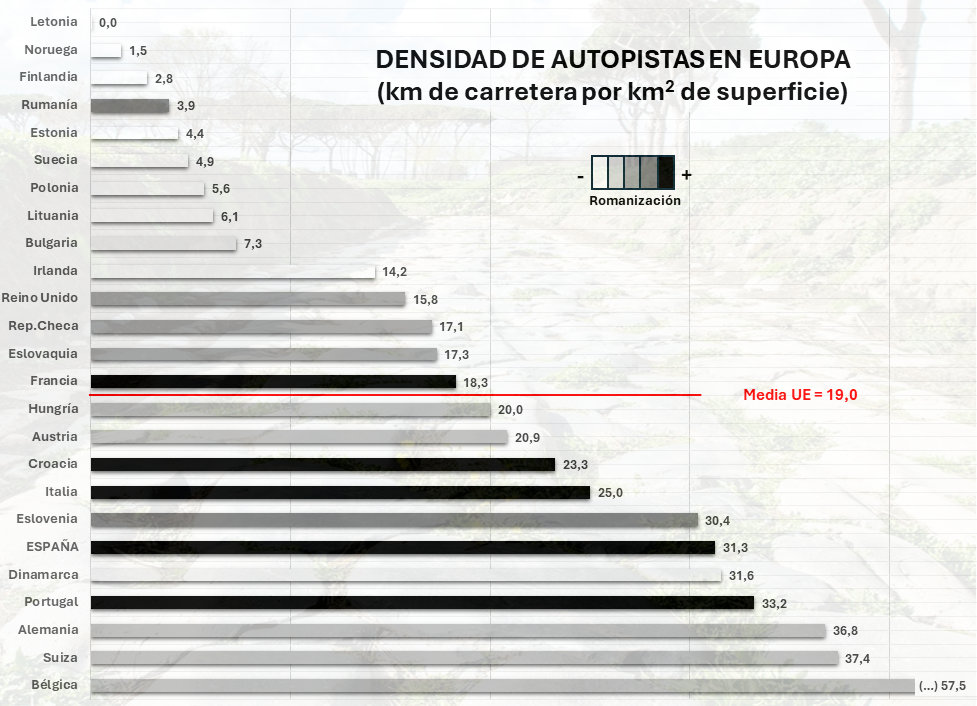

Cuando comparamos los datos de varios países europeos, como señalaba al comienzo de este post, parece existir una relación positiva entre el grado de romanización y la dotación relativa de autopistas en la actualidad (ver gráfico). Lógicamente también existen otros factores históricos y geográficos que explican la mayor o menor presencia de carreteras (lo cual justifica las excepciones de Dinamarca y Rumanía), pero lo cierto es que los países que tuvieron un mayor grado de “romanización” o influencia cultural y económica romana (medida en número de años como provincia del imperio) son también aquellos que se encuentran por encima de la media comunitaria con respecto a su actual densidad viaria.

No estaban tan locos estos romanos

Más allá de la mera evidencia anecdótica que puede inferirse del gráfico anterior, en un reciente y muy interesante trabajo publicado en el Journal of Regional Science, De Benedictis et al. (2023) analizan empíricamente los posibles efectos de la red de calzadas romanas sobre la distribución actual de las infraestructuras viarias y ferroviarias en Italia. Es obvio que los factores geográficos y económicos tienen un papel fundamental en el diseño concreto de las distintas rutas, pero también los elementos culturales e históricos son determinantes para elegir un trazado concreto frente a otro. En particular, casi siempre resulta más barato construir una nueva carretera donde ya existía un camino en la Antigüedad, mostrando que las diferencias en las distancias a recorrer entre las actuales autopistas y vías férreas en la Italia moderna, con respecto a las distancias equivalentes en las calzadas romanas, son comparativamente muy pequeñas. Igualmente, en las áreas donde existía una mayor densidad de conexiones terrestres existe una mayor probabilidad de que la densidad actual de infraestructuras de transporte también sea mayor. Dado que discernir el sentido de la causalidad en este tipo de análisis no siempre resulta sencillo (¿qué es primero: la carretera o el desarrollo económico?), el artículo también estima – con un notable grado de desagregación espacial – la importancia de una extensa lista de variables de control relacionadas con la orografía, el clima o la abundancia relativa de recursos naturales, sin que ello disminuya la constatada relevancia del ‘factor romano’.

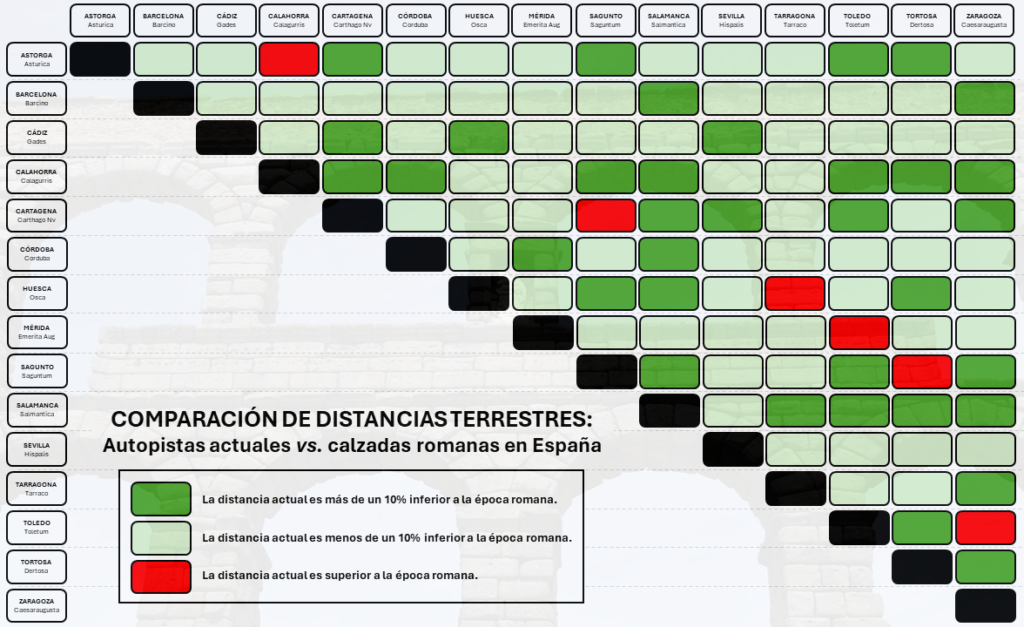

Desconozco si existe algún trabajo con un enfoque similar e igual grado de detalle para España donde, por cierto, se ubicaba la calzada más extensa del imperio. A nivel puramente ilustrativo y con la ayuda de OpenStreetMap© y de Orbis©, he construido una simple matriz origen-destino entre las quince principales ciudades de la Hispania romana que estaban conectadas por calzadas de cierta relevancia en el siglo I e.c. El gráfico siguiente compara la distancia a recorrer en dicha época con la distancia actual por autopista. Lo esperable sería que, debido a la mejora en las capacidades constructivas y la mayor facilidad para salvar obstáculos mediante puentes, túneles y otras soluciones de obra civil, las distancias actuales fueran significativamente más bajas en la actualidad (esto se reflejaría en color verde oscuro en la matriz). Sin embargo, lo sorprendente es que tales reducciones de recorrido en la mayoría de los casos son inferiores al 10% de la distancia total al comparar con la época romana (en color verde claro). Incluso, en algunos pocos casos (señalados en rojo), la distancia actual es ligeramente mayor.

Conclusión

Aunque es evidente que todo análisis basado en datos históricos debe abordarse con cierta cautela y una natural prevención sobre la fiabilidad de las fuentes, lo que sugiere la rápida reflexión que motiva este post es que el actual diseño de nuestra red viaria debe muchísimo al “planeamiento” realizado sobre la misma desde la época romana. Desde un punto de vista positivo, esto sugiere que nuestros antepasados ya sabían lo que se hacían y que sus calzadas (y nuestras actuales autopistas y ferrocarriles) respondían a ciertos principios naturales que relacionan la conectividad con la actividad económica y social. En el lado negativo, nos obliga a admitir, como economistas, que tal vez haya zonas de nuestro país donde no exista demanda suficiente para invertir en grandes infraestructuras de transporte, y que – por suerte o por desgracia – esto haya sido así en los últimos veintidós siglos.

Hay 3 comentarios

El estudio de las repercusiones de la red de calzadas romanas en nuestra actual red de transportes y, en general, en nuestra sociedad es un tema apasionante. Sin embargo, la relación no es tan directa. En mi opinión, la semejanza entre ambas redes tiene más que ver con que unen las mismas poblaciones que en una reutilización de infraestructuras.

En este mapa de la distribución de los núcleos de población

http://sccs.web.uah.es/wp/wp-content/uploads/2024/05/Map_page-0001.jpg se ha superpuesto la red romana de caminos (McCormick et al. 2008) y la red de carreteras actual. Se puede apreciar que, aunque los caminos unen de forma análoga muchas de las grandes ciudades, las rutas concretas difieren bastante.

Por lo tanto, más que una reutilización directa de las rutas romanas, lo que observamos es una reconfiguración y una evolución de las redes, donde la influencia romana permanece en la importancia estratégica de ciertos puntos geográficos. La continuidad en la selección de estos nodos centrales destaca cómo, a lo largo de la historia, algunas necesidades logísticas y de conexión han permanecido constantes, aunque las tecnologías y las estructuras físicas hayan cambiado.

Gracias por el comentario. Creo que el mensaje de la última línea coincide plenamente con el objetivo de este post.

Hace un tiempo que cuando tengo que xplicar en clase modelos de localización cuento esta anécdota que viene de tiempo de los romanos en Hispania y es muy ilustrativa de aquello de Krugman de "history vs expectations". Mucha history y muchas expectations, efectivamente:

https://ileon.eldiario.es/actualidad/grandeza-puticlubs-leon-legio-vii-pinchazos-operacion-lezo_1_9464789.html

Los comentarios están cerrados.