Por Omar Rachedi (ESADE)

Imagina que, en plena crisis, te toca decidir la política económica de tu país. La teoría sugiere que este es uno de esos momentos en los que el multiplicador fiscal—cuánto aumenta el PIB por cada euro adicional de gasto público—puede ser alto. Así que aprietas el botón de un estímulo ambicioso. Pero llega la pregunta incómoda: ¿en qué sectores conviene gastar para que ese euro rinda más en actividad? Durante años, los modelos estándar de macro, que reducen la economía a un “solo sector”, no podían responderla. En una línea de trabajos (aquí y aquí), con mis coautores, Hafedh Bouakez y Emiliano Santoro, relajamos esa hipótesis y estudiamos cómo el gasto público se transmite a través de múltiples industrias heterogéneas e interconectadas. Con estos antecedentes, en esta entrada resumo los resultados de nuestro artículo The Sectoral Origins of Heterogeneous Spending Multipliers, aceptado recientemente en el Journal of Public Economics (aquí).

La idea central es simple pero con consecuencias importantes: el multiplicador agregado depende del “origen sectorial” del gasto. No es lo mismo comprar en un sector manufacturero que actúa como proveedor de insumos para muchos otros (sector central, es decir, aguas arriba) que en un servicio cercano al consumidor final (sector final, es decir, aguas abajo) e intensivo en trabajo. Demostramos analíticamente, y cuantificamos en un modelo calibrado con 57 industrias de EE. UU., que el multiplicador es mayor cuando el gasto se dirige a sectores que (i) aportan poco al consumo privado en situación normal, (ii) tienen bajos márgenes (markups), (iii) son intensivos en trabajo y (iv) se sitúan aguas abajo en la red productiva intersectorial.[1] En cambio, la heterogeneidad en rigideces de precios importa bastante menos para explicar las diferencias de multiplicadores entre sectores (para trabajos en los que la heterogeneidad de rigideces sí resulta clave para la transmisión de la política monetaria y del ciclo, véase aquí y aquí).

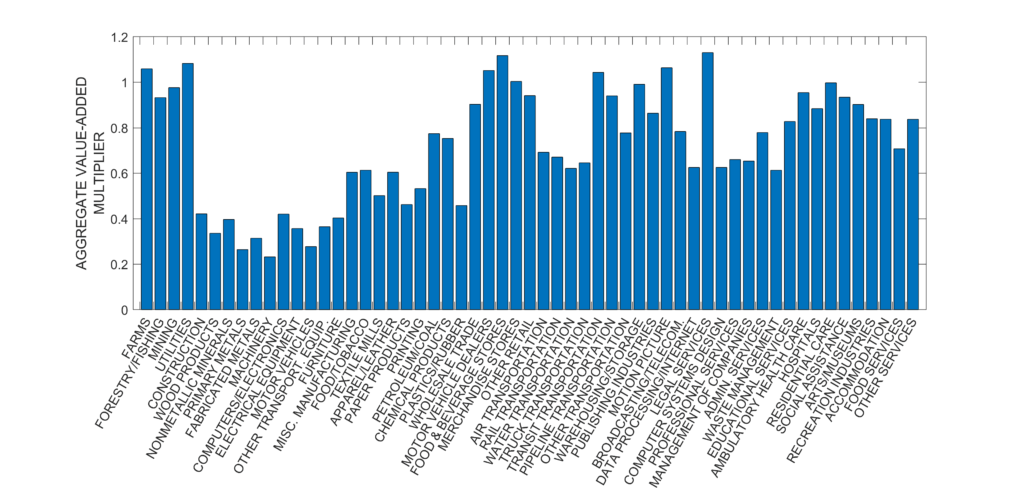

Para fijar órdenes de magnitud, la Figura 1 sintetiza esta heterogeneidad: en el ejercicio cuantitativo, el multiplicador agregado tras un shock de gasto varía muchísimo por sector, desde 0,23 (si se concentra en maquinaria) hasta 1,13 (por ejemplo, en servicios jurídicos). En términos amplios, gastar en industrias situadas aguas arriba, intensivas en bienes de inversión y poco intensivas en trabajo —como mucha manufactura— arroja multiplicadores más bajos; hacerlo en servicios situados aguas abajo e intensivos en trabajo —comercio minorista, educación, sanidad— tiende a generar multiplicadores más altos.

¿Por qué? La intuición pasa por precios relativos, márgenes y demanda de trabajo. La red productiva intersectorial introduce un mecanismo de doble marginalización. Con markups, cada sector opera por debajo de su tamaño eficiente: el precio se separa del coste marginal y la escala se comprime. En los tramos aguas arriba, el margen se aplica no solo a su propia producción, sino también a la demanda que reciben de los sectores aguas abajo, que a su vez aplican su propio markup. Esto genera una doble marginalización y, por tanto, una brecha mayor entre el tamaño de equilibrio y el eficiente en los sectores proveedores de insumos intermedios. Los sectores aguas abajo, en cambio, están más cerca de su tamaño eficiente. Esto implica que son más sensibles a un impulso de demanda: un euro adicional dirigido a ellos provoca una expansión proporcionalmente mayor de su producción, y con ello, un multiplicador fiscal más alto que si el gasto se destinara a los sectores aguas arriba. Por este mismo mecanismo, sectores con márgenes más bajos están más cerca de su tamaño eficiente y, por tanto, son más receptivos a los choques y generan multiplicadores mayores.

Esta lente sectorial ayuda a reconciliar resultados empíricos muy dispares sobre el tamaño del multiplicador. En nuestro modelo, gastar “en promedio” a nivel de gobierno general en EE. UU. arroja un multiplicador del 0,72, pero esa media oculta grandes diferencias: 0,82 para gasto de estados y ayuntamientos, 0,70 para federal no defensa, y 0,47 para defensa. Y el patrón se repite para el consumo privado: su “multiplicador de consumo” es negativo para defensa (−0,17) y positivo para estados y locales (0,13). La explicación no es misteriosa: la defensa se concentra en manufacturas upstream de la red productiva y poco intensivas en trabajo, mientras que el gasto subnacional y el federal no defensa se orientan más a servicios finales.

Una consecuencia práctica: la composición del estímulo importa casi tanto como su tamaño. Dos paquetes de igual cuantía pueden tener impactos muy distintos si uno se vuelca en compras a manufacturas de equipo y otro en servicios locales intensivos en trabajo. En nuestros contrafactuales, incluso mantener fijo el gasto total pero reasignarlo entre sectores puede mover el multiplicador de forma apreciable. Por eso proponemos leer con cuidado los episodios donde la identificación empírica se apoya en gasto militar: tienden a producir multiplicadores más bajos y “crowding-out” del consumo, mientras que medidas al nivel de gobierno general suelen arrojar multiplicadores mayores y “crowding-in” (en nuestro trabajo, esas diferencias se explican únicamente por la distinta composición sectorial del gasto público; para estudios que atribuyen efectos específicos del gasto militar a su potencial de impulsar la innovación, véase aquí).

Aunque el ejercicio está calibrado con datos de EE. UU., puede ofrecer pistas útiles para España en el marco del previsible esfuerzo de gasto público que cabe esperar en los próximos años, enfrentados como estamos a algunos grandes retos geopolíticos y económicos actuales (conflictos bélicos, aranceles y barreras al comercio, envejecimiento, dependencia y salud,…). Para ello, uso la información de las TIO-2021 del INE y las estimaciones de markups por parte del Banco de España (aquí) en un análisis preliminar.

Si el objetivo es maximizar el multiplicador, la asignación sectorial del gasto —no sólo su volumen— puede marcar la diferencia. En nuestro marco, los sectores aguas abajo tienden a exhibir multiplicadores mayores, y los aguas arriba, menores. Con esa brújula, entre los primeros sobresalen los servicios de educación y los servicios culturales (creación, espectáculos, bibliotecas, archivos y museos), mientras que entre los segundos figuran el comercio al por mayor y las actividades inmobiliarias. Esta taxonomía puede cruzarse con otras piezas informativas relevantes: sectores muy intensivos en trabajo como la educación y los servicios sociales; sectores con baja presencia en el consumo habitual como agua y saneamiento; y sectores con márgenes relativamente bajos según la evidencia micro —como la construcción especializada y la fabricación de productos alimenticios— frente a actividades con márgenes elevados como las inmobiliarias. En conjunto, estos elementos sugieren dónde el euro público puede traducirse en más PIB y dónde menos.

La moraleja práctica es sencilla: la composición del estímulo importa casi tanto como su tamaño. Gastar en sectores finales e intensivos en trabajo, con márgenes bajos y baja presencia en el consumo habitual, tiende a generar más tracción macro que volcar el esfuerzo en sectores centrales y poca intensidad laboral. Es una conclusión robusta en el modelo y coherente con los patrones sectoriales observados.

Y un apunte final: en una próxima columna explicaré cómo la composición sectorial del gasto público modifica su huella de carbono, cómo puede modular los costes medioambientales futuros del propio gasto y cómo todo ello altera, en última instancia, el cálculo del multiplicador fiscal. Porque, al final, el multiplicador no sólo depende de dónde gastas… sino también de qué planeta te queda después de gastarlo.

[1]Aclaración. Contribución al consumo: gasto anual de los hogares en los bienes/servicios producidos por cada industria, como porcentaje del gasto total en consumo final. Intensivos en trabajo: remuneración de los asalariados de cada industria dividida por su valor añadido. Aunque estas magnitudes pueden fluctuar de un año a otro, el orden relativo entre industrias es bastante persistente. En cuanto a los markups, permitimos heterogeneidad entre industrias pero tratada como constante; abstraemos de su variación temporal. Por ello, cuando nos referimos a la aportación de un sector al consumo, a su intensidad en trabajo o al tamaño de sus márgenes, debe interpretarse en términos medios.

Hay 1 comentarios

Hola buenos días,

me parece un artículo interesante. Me surgen varias dudas sobre aspectos que creo que no se mencionan.

El tipo de sectores más beneficiados por la inversión pública parecen mucho el tipo de sectores "demonizados" en el análisis económico de España: intensivos en trabajo. bajos márgenes... ha faltado prácticamente mencionar de baja productividad. Entonces mis preguntas a los autores podrían englobarse en cómo casar la idea de impacto alto en PIB con inversión en medidas que aumenten productividad en el largo plazo.

Disculpen si lo estoy interpretando mal, parece que exponen una idea de cómo la inversión en ciertos sectores supone una inyección clara en el PIB, pero ¿cómo es la calidad de ese crecimiento? ¿es sostenido en el tiempo? Me ha recordado un poco al plan E de Zapatero. En cierto modo, el modelo expone algo con sentido, los sectores como el maquina herramienta por ejemplo, son difíciles de desarrollar y no basta únicamente con aumento de gasto estatal, sin embargo es un sector fundamental. ¿Qué buscamos entonces cuando se trata de maximizar el crecimiento del PIB?

Entiendo que al final se puede tratar como un equilibrio entre crecimiento a corto plazo y a largo plazo. En cualquier caso, parece necesaria más explicación en cómo compaginar este modelo de inversión en búsqueda de mayor retorno, con foco en sectores como industrias culturales, comercio e inmobiliario, con sectores de alto valor añadido, alta productividad etc.