Por Joan Costa-i-FontAnna Nicińska Melcior Rossello Roig

La desigualdad es una gran preocupación para muchas economías, lo que plantea la pregunta de si algunos regímenes son más efectivos que otros a la hora de reducirla. En nuestro reciente trabajo utilizamos medidas de bienestar —como el estado de salud y el espacio habitacional— para mostrar que, a pesar del objetivo igualitario radical del comunismo soviético, este no logró eliminar la desigualdad tan eficazmente como prometía. Si bien el comunismo impulsó una mayor movilidad social ascendente, los sólidos sistemas de bienestar en Europa Occidental y las deficiencias burocráticas en el Este generaron un panorama donde la igualdad en la distribución del bienestar era, en general, similar, aunque los caminos hacia el progreso social fueron muy distintos.

La desigualdad preocupa profundamente a las economías modernas, ya que influye en la estabilidad social, el crecimiento económico y el bienestar general. En el mundo occidental, la desigualdad ha aumentado desde la década de 1970, aunque la intensidad y el ritmo de este proceso varían considerablemente entre países (Piketty 2014, Atkinson 2015). En algunos casos, el incremento se debe principalmente al ensanchamiento de las brechas de ingresos; en otros, está más relacionado con las diferencias en la acumulación de riqueza, la educación o el acceso a empleos estables. Piketty 2014 destaca las fuerzas estructurales detrás de estas tendencias —como la tendencia de los rendimientos del capital a superar el crecimiento económico—, mientras que Atkinson 2015 subraya el papel de las decisiones políticas, los regímenes de bienestar y las instituciones laborales en la configuración de las trayectorias nacionales. En conjunto, esta literatura sugiere que la desigualdad está profundamente influida por los contextos políticos e institucionales.

Una pregunta clave es si un cambio de régimen —ya sea económico o institucional— puede realmente contribuir a reducir la desigualdad. La respuesta no es sencilla, ya que los resultados dependen del tipo de cambio, de la posibilidad de comparar los resultados entre regímenes y del contexto social e histórico más amplio.

La historia europea reciente ofrece un experimento natural para estudiar los efectos de un cambio de régimen, especialmente gracias a la disponibilidad de bases de datos que combinan información actual y retrospectiva sobre personas que vivieron bajo el comunismo soviético. Este sistema, implementado en Europa Central y del Este, prometía una igualdad radical mediante la abolición de la propiedad privada, la planificación central y la asignación burocrática de recursos. Sin embargo, sigue siendo debatido si esto se tradujo realmente en una mayor igualdad o si simplemente generó nuevas jerarquías. Mientras los países de Europa Occidental respondieron a la amenaza del comunismo expandiendo sus estados de bienestar financiados con impuestos progresivos, los regímenes soviéticos dependían de la distribución burocrática de bienes como la vivienda o la atención médica, lo que a menudo fomentaba privilegios, redes informales y una estratificación social persistente.

¿Lograron realmente los sistemas comunistas una mayor igualdad en bienestar y nivel de vida? ¿Hasta qué punto ampliaron las oportunidades de movilidad social o ayudaron a las personas a superar desventajas como una mala salud? ¿O, por el contrario, las estructuras del sistema crearon barreras ocultas que persistieron mucho después de su colapso?

Desigualdad bajo el comunismo soviético

Aunque se fundó sobre principios igualitarios, el comunismo soviético generó sus propias jerarquías, con diferencias salariales y formas específicas de estratificación social. La asignación burocrática de bienes privados permitió a los burócratas favorecerse a sí mismos y a sus redes cercanas. Además, el comunismo no eliminó la influencia de la religión, que siguió moldeando normas y valores sociales. Los regímenes comunistas también mantuvieron desigualdades regionales, étnicas y de género en la representación política, reflejando patrones comunes a otros sistemas. Por otra parte, una extendida cultura de pagos y favores informales reforzó las redes sociales y familiares, sosteniendo sistemas ocultos de privilegio que limitaron la capacidad del comunismo para generar una verdadera igualdad. La prestación de servicios sanitarios también fue desigual: los centros urbanos contaban con mejores instalaciones y profesionales más cualificados que las zonas rurales.

Midiendo la desigualdad con unidades comparables

Chancel et al. (2019) muestran que la mayoría de los países europeos experimentaron un aumento de la desigualdad de ingresos entre 1980 y 2017. Estas diferencias se deben principalmente a tendencias internas de cada país, más que a disparidades en los niveles medios de vida o en las tasas de crecimiento económico. La desigualdad entre los ciudadanos de la UE es notablemente menor que en Estados Unidos, pero algo mayor que en países con modelos de bienestar consolidados, como Australia y Japón (Fisher y Filauro 2021). Aunque investigaciones previas indican que la desigualdad de ingresos disminuyó bajo el comunismo soviético (Bukowski y Novokmet 2021), el ingreso puede no ser la mejor medida para comparar entre regímenes, ya que ignora desigualdades ocultas derivadas de la asignación burocrática de bienes en las sociedades comunistas.

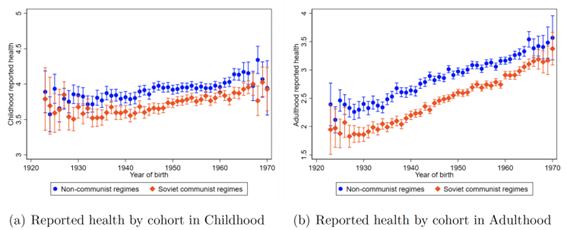

En Costa-Font et al. (2025), utilizamos métricas de bienestar comparables que son más consistentes entre contextos y menos susceptibles de manipulación, como las desigualdades en salud y condiciones de vida tanto en la infancia como en la adultez. Además, empleamos medidas adecuadas para datos categóricos y ordinales. La Figura 1 muestra que, en la mayoría de las cohortes, tanto el estado de salud autoevaluado como el espacio habitacional —en la niñez y la adultez— eran superiores entre quienes no vivieron bajo regímenes comunistas soviéticos.

Figura 1. Estado de salud autodeclarado (arriba) y espacio habitacional (abajo) entre cohortes de edad de individuos expuestos y no expuestos a regímenes comunistas

Desigualdad y movilidad entre regímenes

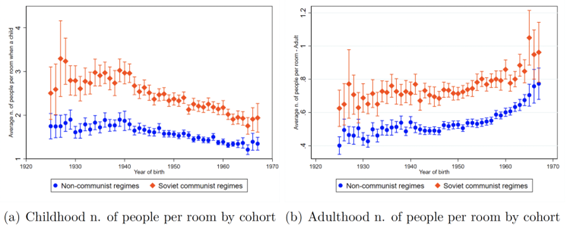

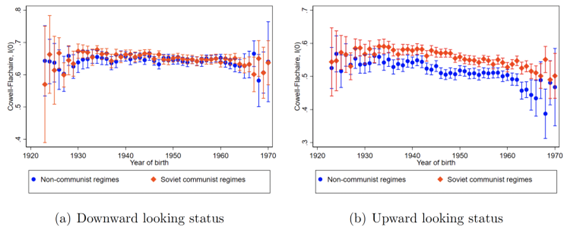

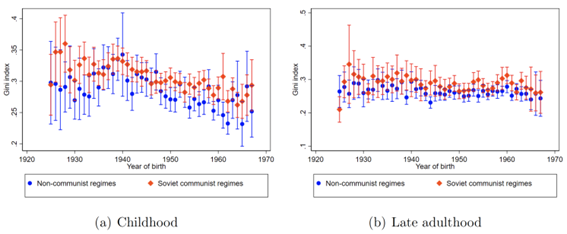

A pesar del fuerte énfasis ideológico en la igualdad dentro de los regímenes comunistas, la Figura 2 muestra que los niveles de desigualdad en salud no fueron dramáticamente diferentes entre países comunistas y no comunistas, mientras que la Figura 3 revela que la desigualdad en el espacio habitacional era comparable entre ambos tipos de regímenes. Esto cuestiona la idea, muy extendida, de que los regímenes comunistas lograron una igualdad radical o, por el contrario, crearon sistemas profundamente injustos que beneficiaban a las élites del partido. En realidad, la desigualdad estuvo modulada por dinámicas sociales y económicas más amplias, no solo por la ideología.

Figura 2. Desigualdad en salud durante la infancia

Figura 3. Desigualdad en espacio habitacional (índices de Gini)

Movilidad social entre regímenes

A continuación, analizamos las tendencias en movilidad social y en salud. Aunque no encontramos grandes diferencias en la movilidad de salud entre regímenes, medimos la elasticidad intergeneracional de nuestro indicador de estatus socioeconómico (el espacio habitacional) y observamos que las personas en países comunistas experimentaron una mayor movilidad ascendente que sus contrapartes en países sin gobiernos de estilo soviético. Esto sugiere que, a pesar de las ineficiencias en muchos aspectos de la gestión pública, la estructura de los regímenes comunistas permitía una mayor fluidez para moverse entre estratos socioeconómicos, al menos en comparación con los países no comunistas.

Posibles explicaciones

Existen varias explicaciones plausibles para estos patrones:

Primero, en los países que no estuvieron expuestos al comunismo soviético, la existencia de estados de bienestar bien desarrollados pudo desempeñar un papel clave en mantener la desigualdad bajo control. Estos sistemas ofrecían un apoyo constante —como vivienda pública, educación y sanidad— que mitigaba las disparidades y garantizaba un nivel básico de igualdad.

Segundo, en los países comunistas soviéticos, aunque había un fuerte impulso ideológico por reducir la desigualdad, las ineficiencias burocráticas socavaron ese objetivo. La asignación centralizada —y con frecuencia mal gestionada— de bienes y recursos impidió eliminar efectivamente las desigualdades, aunque las oportunidades de movilidad social fueran mayores.

Por último, al debilitar la confianza social y eliminar la acumulación de riqueza privada, el comunismo soviético reforzó las preferencias por el apoyo familiar, lo que sugiere que las estructuras y redes familiares, lejos de desaparecer, se volvieron aún más importantes (Costa-Font y Nicinska 2023).

Legado y lecciones

El legado del comunismo soviético en Europa es complejo. Por un lado, el sistema no logró eliminar la desigualdad tan eficazmente como había prometido. Las oportunidades de movilidad social variaron en toda Europa —siendo más altas en los regímenes comunistas—, pero los niveles de desigualdad tendieron a converger entre países, sin importar su ideología política. El equilibrio entre los sólidos sistemas de bienestar en Europa Occidental y las deficiencias burocráticas en el Este configuró un panorama donde la igualdad en la distribución del bienestar era, en general, similar, aunque los caminos hacia el progreso social fueron marcadamente distintos.

Los países de Europa Occidental, con sus estados de bienestar adaptativos, ofrecieron estabilidad y equidad, aunque a veces a costa de estructuras de clase más rígidas. Estos resultados sugieren que la intervención pública —a través de políticas de bienestar bien diseñadas— puede ejercer una influencia comparable a la de un cambio de régimen.

Este post resume una columna publicada en VoxEU el 24 Sep 2025. Traducción de Jordi Paniagua y ChatGPT.