Por Francisco Alcalá y Andrés Romeu

La globalización ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas y ha abaratado drásticamente muchos bienes de consumo en los países ricos. Sin embargo, también ha generado una profunda inquietud en torno a los salarios, la seguridad laboral y la equidad. En las últimas tres décadas, muchas economías avanzadas han experimentado cierres de fábricas, presiones a la baja sobre salarios y un auge de movimientos políticos que exigen protección frente a la competencia extranjera. En las democracias avanzadas, los votantes de las regiones más expuestas a las nuevas importaciones se han vuelto más propensos a apoyar a partidos contrarios a la apertura comercial y al multilateralismo, y se han ido adoptando políticas industriales cada vez más proteccionistas o nacionalistas (Ottaviano et al. 2021).

Las respuestas de los economistas a estos problemas han cambiado con el tiempo (Levell y Dorn, 2022). Hace veinte años, la opinión predominante en los países ricos era que el comercio solo desempeñaba un papel modesto en el aumento de la desigualdad. Sin embargo, Krugman (2007) argumentó que no estaba claro que pudiera restarse importancia al comercio: la competencia de las importaciones procedentes de países con salarios bajos, y especialmente de la de China, estaba teniendo efectos distributivos visibles en las economías avanzadas. Desde entonces, gran parte de la investigación económica sobre este tema se ha centrado en el «shock de China», mostrando que el aumento de las exportaciones chinas después de la década de 1990 ha provocado una pérdida sostenida de puestos de trabajo, salarios más bajos y una recuperación más lenta en los mercados de trabajo locales más expuestos en Estados Unidos y otros países (Autor et al. 2013, Acemoglu et al. 2016, Pierce y Schott 2016). Otros estudios han mostrado que los efectos negativos sobre los salarios de la exposición a una más intensa competencia internacional intensificada no se limitan a las economías avanzadas, sino que también se producen en las economías en desarrollo (Goldberg y Pavcnik, 2018).

Sin embargo, el «shock de China» es solo la principal manifestación de un fenómeno más amplio: la expansión sostenida de las exportaciones de un conjunto de economías en desarrollo durante las últimas décadas. En nuestro reciente artículo (Alcalá y Romeu, 2025), situamos y ampliamos el análisis del «shock de China» en un proceso más amplio de relocalización internacional de la producción y las exportaciones (IRP por sus siglas en inglés) que abarca múltiples países. Utilizando datos de comercio internacional sobre aproximadamente 5000 productos y un panel de 168 países exportadores e importadores durante el período 1996-2017, investigamos si la expansión de las exportaciones de las economías en desarrollo aumentó la desigualdad dentro de los países involucrados en el comercio internacional.

Exposición a la relocalización y desigualdad

Para analizar estas posibles consecuencias distributivas del comercio, construimos un índice de exposición a la IRP. Para cada país, el índice cuantifica en qué medida los productos que el país exportaba inicialmente han pasado a ser exportados, en promedio, por economías más ricas («IRP hacia el norte», lo que da lugar a un índice de relocalización positivo) o por economías más pobres («IRP hacia el sur», lo que da lugar a un índice negativo). Nuestra estrategia empírica es similar al análisis shift-share de Autor et al. (2013), que estima los efectos de las importaciones chinas sobre los mercados de trabajo locales de los Estados Unidos. Para adaptar este enfoque a un entorno de múltiples orígenes y destinos, procedemos en dos pasos. En primer lugar, para cada producto construimos un índice de relocalización que rastrea si, a lo largo del tiempo, las exportaciones de ese producto se han ido relocalizando hacia países con ingresos más altos o más bajos. En segundo lugar, para cada país, agregamos estos índices de relocalización de producto utilizando como ponderaciones la estructura inicial de exportación de ese país. Esto proporciona una medida de la exposición de cada país a la IRP, a la que nos referimos como el "shock de relocalización" del país. Para identificar el efecto causal de la exposición a la IRP sobre la desigualdad, empleamos una estrategia de variables instrumentales y técnicas de estimación de paneles dinámicos. Como medida principal de la desigualdad, utilizamos datos sobre coeficientes de Gini de la World Inequality Database. En particular, usamos datos antes de impuestos y subvenciones, ya que nuestro objetivo es captar los cambios distributivos generados por el mercado antes de que actúen el sistema fiscal u otras políticas.

Concluimos que una mayor exposición a la relocalización internacional de la producción hacia el Sur conduce a un aumento de la desigualdad dentro del país, siendo el efecto estadística y económicamente significativo. La desigualdad tiende a aumentar en aquellas economías que, al comienzo del período, se especializaban en productos cuyas exportaciones mundiales se relocalizaron posteriormente, en promedio, hacia economías más pobres.

¿Cómo de importante es la relocalización internacional para explicar la desigualdad?

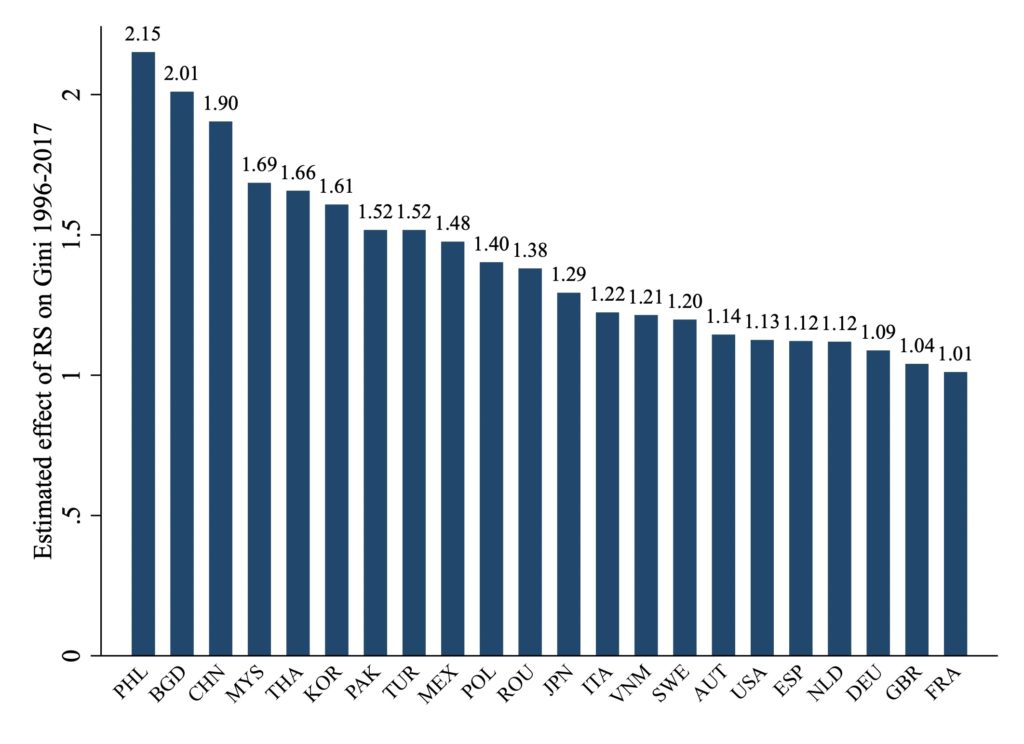

La magnitud del efecto de la relocalización es cuantitativamente importante. La Figura 1 ilustra este punto para los países con un PIB superior a 400.000 millones de dólares (en paridad de poder adquisitivo de 2017). Para cada país, se muestra el efecto estimado de la IRP sobre el índice de Gini durante el período 1996-2017. La Figura 2 relaciona este efecto estimado con el cambio efectivo del índice de Gini durante el período. Para las economías más grandes del mundo —Estados Unidos, China y Japón—, el efecto estimado de la IRP es de 1,13, 1,90 y 1,29 puntos porcentuales, respectivamente. Dado que el aumento observado en el índice de Gini entre 1996 y 2017 en estos países fue de 4,78, 8,09 y 3,49 puntos, respectivamente, la exposición a la IRP «hacia el sur» permite explicar aproximadamente entre el 20 % y el 40 % del aumento de la desigualdad en estos países. En el caso de otras economías importantes que también experimentaron aumentos notables de la desigualdad, como Alemania y Corea del Sur, la IRP hacia el sur podría explicar porcentajes algo más pequeños, pero aun así económicamente significativos, del aumento observado (del orden del 10-20 %). La IRP no es el único factor que ha impulsado el aumento de la desigualdad —la tecnología, las instituciones nacionales y las transformaciones estructurales también han sido importantes, obviamente—, pero sí ha sido un factor explicativo de primer orden.

Figura 1 Efecto estimado del shock de relocalización sobre el índice de Gini durante el periodo 1996-2017 (puntos porcentuales)

Figura 2 Efecto estimado del shock de relocalización sobre el índice de Gini y variación del índice de Gini durante el periodo 1996-2017 (puntos porcentuales)

¿Quién gana y quién pierde con la exposición a la relocalización? Evidencia por deciles

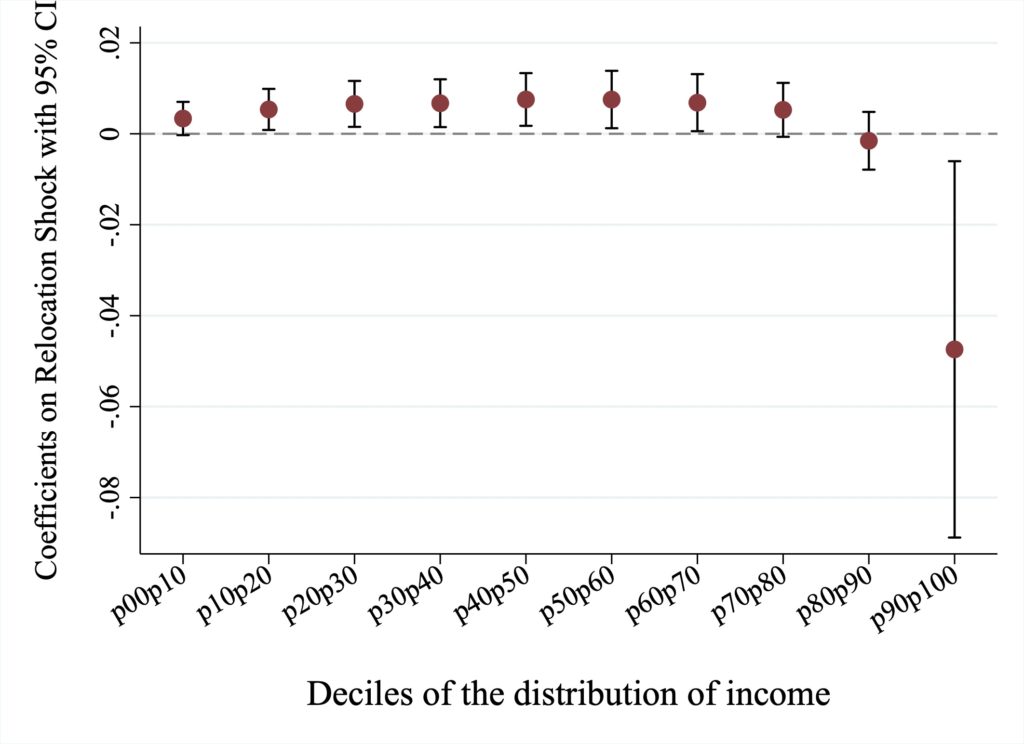

Basarse en un único índice de desigualdad, como el índice de Gini, podría resultar engañoso, ya que los diferentes índices ponderan las distintas partes de la distribución de la renta de manera diferente y pueden registrar un mismo cambio distributivo de formas distintas (Ravallion, 2018). Para abordar este posible problema, el trabajo va más allá de las medidas sintéticas de la desigualdad y analiza cómo los shocks de relocalización afectan a cada segmento de la distribución del ingreso. Utilizando datos de ingresos por deciles de la World Inequality Database, estimamos cómo la exposición a la IRP afecta a la cuota de cada decil dentro de la renta nacional de cada país. Esto permite confirmar la robustez de los resultados basados en el índice de Gini y conocer los canales a través de los cuales opera la IRP.

La Figura 3 muestra los coeficientes estimados del efecto de la IRP sobre la participación de cada decil en la renta nacional, con intervalos de confianza del 95 %. El patrón resultante es muy nítido. Las participaciones en la renta nacional de los grupos medio-bajo y medio —aproximadamente entre el percentil 10 y el 70— tienden a disminuir con la exposición a la IRP hacia el sur (cabe recordar que la IRP hacia el sur se corresponde con valores negativos del shock de relocalización y, por tanto, un coeficiente positivo en la Figura 3 significa que una mayor exposición a la relocalización hacia el sur reduce la participación en los ingresos de ese decil en la renta nacional). Por el contrario, la participación en los ingresos del decil superior aumenta con la relocalización hacia el sur. Así pues, la IRP genera una redistribución de los ingresos desde la clase media – en sentido amplio – hacia el grupo de renta más elevada. Esta dinámica es coherente con la descripción de Milanovic (2016) de una «segunda ola de Kuznets» en las economías avanzadas, en la que la clase media ve comprimida su participación en los ingresos mientras aumenta la de las rentas más altas. Nuestros resultados identifican la IRP hacia el sur como una de las fuerzas importantes que actúa detrás de este proceso.

Figura 3 Coeficientes estimados (efecto) del shock de relocalización, para cada decil de la distribución de renta.

Comentarios finales sobre política económica

Los efectos negativos derivados de la relocalización internacional de la producción son absorbidos por solo una parte de las regiones, los sectores productivos y los grupos de trabajadores. Además, estos efectos no suelen tener compensación con nuevas oportunidades en otros sectores de la economía. El incremento de desigualdad asociado a la relocalización internacional de la producción ha contribuido a la aparición de fuertes reacciones políticas y renovadas presiones proteccionistas. Sin embargo, si la presión hacia una mayor desigualdad se deriva de dinámicas específicas de relocalización y no de una apertura genérica hacia el comercio internacional, la respuesta no debería ser un proteccionismo generalizado sino una intervención selectiva. No es probable que un giro hacia el proteccionismo resuelva el problema de desigualdad. Las barreras al comercio generalizadas tienen un coste para los consumidores y las empresas importadoras de productos intermedios, y no está claro que vayan a producir una recuperación de los puestos de trabajo. Tanto la eficiencia como la equidad requieren políticas de ajuste más precisas. Esto incluye políticas activas del mercado de trabajo (reciclaje profesional, seguro de ingresos mínimos, apoyo a la movilidad) e inversiones industriales y en infraestructuras localizadas en las regiones afectadas por la relocalización. También requieren herramientas redistributivas capaces de contrarrestar la tendencia a una mayor concentración de los ingresos en los niveles superiores de la distribución. Estas intervenciones no están exentas de costes y efectos distorsionadores, como muestran Antràs et al. (2017). No obstante, para que la globalización siga siendo políticamente sostenible, los avances del comercio internacional deben acompañarse de un sólido apoyo a quienes soportan los costes de ajuste que la globalización genera.

(*) Traducción realizada por los autores a partir del texto generado por la versión gratuita del traductor DeepL.com