Por Aurora Ruiz Rúa y Ángela López Garcés

En España, la posibilidad de desplazarse de forma digna y sostenible ha dejado de ser solo una necesidad para ser reconocida, como siempre debió ser, como un derecho: el derecho a moverse, por trabajo o por ocio, sin degradar la cohesión territorial ni comprometer la sostenibilidad ambiental y social de la movilidad.

El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado en octubre de 2025 por la Comisión de Transportes del Congreso, lo deja claro: la movilidad es un derecho ciudadano que los poderes públicos deben garantizar “en condiciones de igualdad y sostenibilidad”.

Por primera vez, una ley española incorpora de forma explícita la Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte. Este hecho constituye un hito en la política social y territorial del país, al reconocer que la imposibilidad de desplazarse (ya sea por el coste, falta de oferta o barreras físicas, digitales o de seguridad personal) constituye una vulneración del derecho a participar plenamente en la vida social y económica.

Pero ¿cómo se define la pobreza en el transporte? Según la Comisión Europea, una persona se encuentra en situación de pobreza de transporte cuando no puede asumir los costes asociados a la movilidad necesaria o carece de un acceso adecuado a los servicios esenciales.

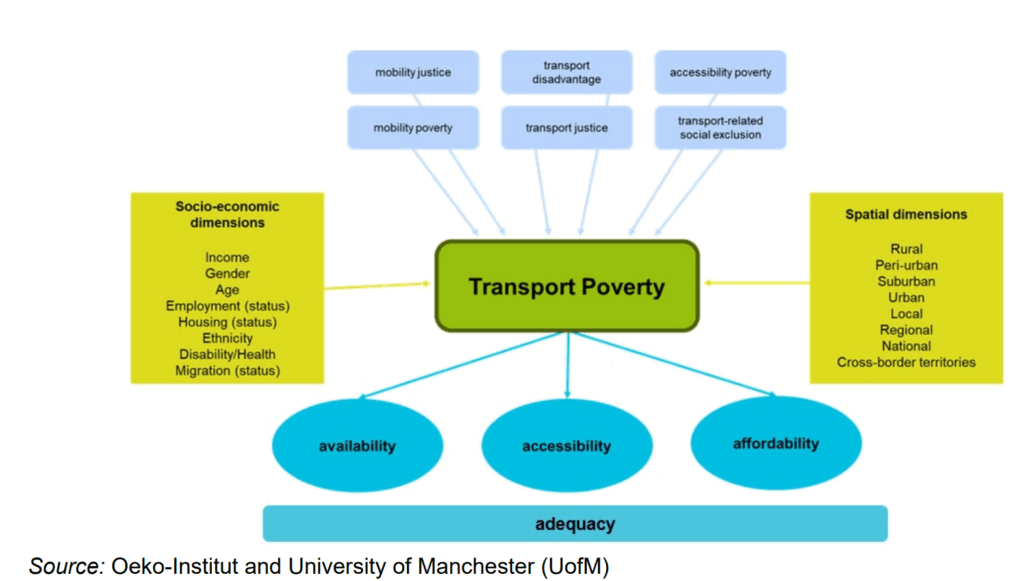

Este enfoque, de carácter multidimensional, se recoge en el documento “Transport Poverty: Definitions, Indicators, Determinants and Mitigation Strategies” (2024), que distingue entre barreras económicas y barreras estructurales. La accesibilidad en el transporte no depende únicamente de la existencia de infraestructuras públicas, sino también de que estas sean adecuadas, de calidad y accesibles para todos los públicos, como refleja la imagen.

Conceptualisation of Transport Poverty (Transport Poverty: Definitions, Indicators, Determinants and Mitigation Strategies, 2024)

Así, la pobreza en el transporte se configura como una problemática no solo económica, sino también territorial, digital y social. En consecuencia, su medición requiere combinar fuentes y métodos diversos: encuestas de ingresos y gastos, indicadores de accesibilidad espacial y percepciones de calidad del servicio.

En España, los microdatos de la “Encuesta de Presupuestos Familiares” (EPF) del INE, junto con la encuestas “Encuesta de Turismo de Residentes” (ETR) y la “Encuesta sobre equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los hogares” (TIC-H) permiten una aproximación precisa. Algunos resultados son reveladores:

- En las zonas rurales, los hogares dedican más del 15 % de su presupuesto a transporte y tienen escasa o nula oferta pública.

- En las periferias urbanas, los tiempos y costes de desplazamiento se han disparado, generando desigualdad en el acceso al empleo.

- La brecha digital amplifica el problema: quienes no usan aplicaciones o medios digitales quedan rezagados en un sistema cada vez más tecnificado.

La pobreza en el transporte desde una perspectiva económica.

¿Qué ocurre cuando analizamos la pobreza en el transporte con las herramientas de la economía? ¿Sirve de algo mirar estos datos con una lente económica? Los resultados preliminares de un estudio que estamos desarrollando en la UNED, y que se presentará en el Transport Research Arena (TRA 2026), apuntan que sí. Aportar perspectiva económica es clave para entender las causas y los matices de este fenómeno.

El análisis se basa en información de más de 160.000 hogares españoles (EPF 2016–2023) y combina indicadores de vulnerabilidad con modelos logísticos para identificar los factores que explican la pobreza en el transporte. Los primeros resultados son claros: las limitaciones para moverse están vinculadas tanto a desigualdades de renta como a fallos estructurales en la oferta y el acceso a la movilidad.

Los resultados preliminares dibujan un patrón nítido:

- La perspectiva importa. Analizar solo el gasto en transporte resulta insuficiente ya que puede clasificar como vulnerables a hogares con alta renta y dejar fuera a quienes realmente lo son. Incorporar las características del hogar mejora la precisión del análisis. Asimismo, la accesibilidad no es solo cuestión de dinero: considerar no solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta, permite identificar mejor a las personas realmente afectadas por la pobreza en transporte.

- La calidad del empleo marca la diferencia. Los hogares con empleo precario tienen entre dos y cuatro veces más probabilidad de sufrir pobreza en transporte. En cambio, la educación, la renta y la edad actúan como factores protectores: quienes tienen un empleo estable o viven en entornos mejor conectados presentan menor vulnerabilidad.

- La composición familiar también cuenta. Los hogares más grandes son más propensos a la vulnerabilidad económica. Sin embargo, cuando varios miembros trabajan, esa propensión se reduce notablemente. Los hogares con hijos son menos propensos a experimentar pobreza en el transporte: difícilmente se forman familias en entornos con malas comunicaciones.

- El género influye, pero con matices. Los hombres tienden a realizar mayores gastos extraordinarios en transporte, lo que puede situarlos temporalmente en situaciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo, estas suelen ser menos persistentes. En cambio, los estudios cualitativos muestran que las mujeres afrontan patrones de movilidad diferentes y más condicionados por la oferta de transporte, lo que exige escuchar su experiencia y evaluar la adecuación del sistema desde su perspectiva.

- El comportamiento ambiental también importa. Las personas con hábitos y gastos más sostenibles muestran menor propensión a la vulnerabilidad en transporte, lo que sugiere una relación entre estilos de consumo y accesibilidad.

- La densidad urbana no siempre protege. Aunque en las áreas de mayor densidad, la vulnerabilidad tiende a reducirse gracias a una mejor oferta de transporte y servicios, vivir en periferias mal conectadas puede ser tan limitante como residir en zonas rurales. .

En definitiva, el transporte no solo refleja, sino que reproduce las desigualdades estructurales del país. La vulnerabilidad en la movilidad no es un fenómeno casual: es el resultado de cómo la estructura territorial, laboral y social condiciona quién puede llegar… y quién no.

Moverse no es igual para todos: ¿Qué ha hecho España frente a la desigualdad en la movilidad?

En este sentido en España se han planteado políticas públicas los últimos años que se han considerado necesarias para garantizar la accesibilidad a la movilidad. Algunos se han implementado un corto periodo de tiempo, como la subvención de veinte céntimos a los carburantes y otros, como la subvención al abono de transporte público o la tarifa cero en los trenes de cercanías, se han prolongado a lo largo de varios años.

El abono gratuito de Renfe, la llamada tarifa cero, generó debate en un inicio. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de buen servicio público e incluso en algo que muchos consideraron imprescindible cuando se anunció su retirada. Sin embargo, la política del “billete gratis” tiene límites evidentes. Sirvió como alivio temporal para muchos hogares, pero la evidencia empírica muestra que una tarifa cero no garantiza inclusión. Donde no hay servicio, el billete gratuito no sirve de nada. Y donde los horarios o frecuencias no se adaptan, la gratuidad no mejora la vida cotidiana.

El desafío, por tanto, es pasar de subvencionar el transporte a garantizar el derecho a la movilidad. Esto implica planificar la red en función de la demanda real, medir los tiempos de acceso a los servicios esenciales y, sobre todo, incorporar la perspectiva social en la evaluación de las políticas. Es decir, estimar y medir la equidad y las oportunidades de los usuarios.

Y hacerlo, además, sin perjudicar ni al individuo ni al medio ambiente. Superar esta barrera no pasa por subvencionar carburantes ni por atraer más usuarios al transporte público sin mejorar las infraestructuras o las frecuencias. Se necesitan instrumentos que aseguren que todas las administraciones públicas reman en la misma dirección: la de una movilidad sostenible, inclusiva, segura y confortable.

¿Esta ley puede cambiar la situación actual?

La nueva Ley de Movilidad Sostenible (art. 55) crea el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), que financiará a comunidades autónomas y municipios en función de indicadores de equidad, sostenibilidad y accesibilidad. El dinero público se distribuirá no solo por criterios poblacionales, sino también según las necesidades de cada territorio.

La Ley sustituye la lógica de “subvención por demanda” por un enfoque de brecha de accesibilidad y puede servir como instrumento anticíclico, priorizando inversión donde el transporte actúa como política social y de cohesión. Además, reconoce la movilidad como derecho ciudadano, equiparándola al acceso a la educación o la sanidad.

Se impulsa el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), que unificará información estadística y permitirá el seguimiento de la futura Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte. España se convierte así en el primer país europeo que reconoce oficialmente la pobreza en transporte y diseña instrumentos concretos para medirla y corregirla.

Medir la pobreza en el transporte no es solo un ejercicio técnico: es un paso político. Solo lo que se mide se gestiona, y solo lo que se gestiona puede mejorarse o corregirse. Identificar a quién afecta la falta de movilidad y por qué es la base para diseñar políticas más justas y sostenibles. Es por eso por lo que medir importa.

Tres claves resumen este enfoque:

- Integrar datos económicos y espaciales. Gracias al EDIM, se facilita la interoperabilidad de datos.

- Adoptar indicadores comparables a nivel europeo.

- Evaluar las políticas ex post, midiendo no solo eficiencia, sino también equidad. El texto alude a “evaluar no solo la eficiencia, sino también la equidad”. Introducir evaluaciones de impacto redistributivo, análisis coste-beneficio con ponderaciones distributivas o modelos econométricos de equidad territorial.

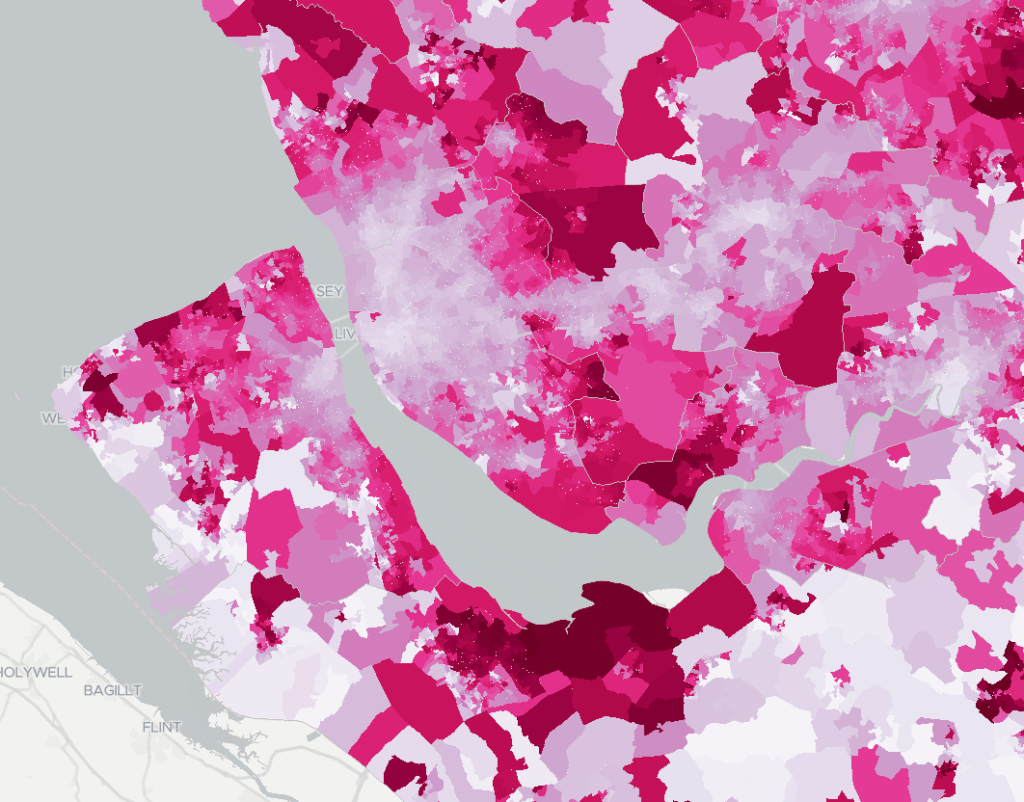

Ejemplo de un indicador de pobreza en el transporte: Risk of Transport Related Social Exclusion (TRSE) desarrollado por Transport for the North (England) https://trse.transportforthenorth.com/england

Será esencial definir un “índice nacional de movilidad justa”, análogo al de vulnerabilidad que sirva de referencia para orientar la financiación del FECMO hacia resultados medibles de equidad.

Finalmente, la participación social debe incorporarse de forma efectiva: no todas las personas se mueven igual. Se necesitan unos mínimos garantizados de servicio según territorio y mecanismos de consulta ciudadana en los planes locales de movilidad.

Conclusión. El reto de la movilidad justa

El transporte ha dejado de ser solo una cuestión de infraestructuras: hoy es un asunto de justicia social. Y la transición ecológica no será justa si deja atrás a quienes no pueden desplazarse. La transición ecológica solo será legítima si es también equitativa; es decir, si garantiza que nadie quede atrás por razones económicas, territoriales o digitales.

La nueva ley española, los avances europeos y la evidencia empírica apuntan en la misma dirección: sin movilidad, no hay igualdad. Medir la pobreza en el transporte con datos, criterios comunes y una mirada inclusiva es el primer paso para asegurar que la transición hacia una movilidad sostenible no excluya a nadie.

Una movilidad justa implica diseñar políticas que integren tres dimensiones: la igualdad como principio jurídico, la equidad como criterio operativo de evaluación y financiación, y la justicia social como fin último de cohesión y sostenibilidad. Garantizar el derecho a la movilidad, en definitiva, no es solo reducir emisiones o mejorar redes, sino asegurar que todos puedan participar plenamente en la vida económica y social.

El encarecimiento de la energía, las restricciones al vehículo privado o la digitalización del transporte pueden aumentar la exclusión si no van acompañados de políticas redistributivas. Garantizar el derecho a la movilidad exige pensar la sostenibilidad desde la equidad: no solo reducir emisiones, sino también desigualdades.

Porque, en última instancia, la pobreza en el transporte es una forma de desigualdad de oportunidades. Corregirla no solo refuerza la cohesión social, sino que también fortalece la legitimidad a las políticas verdes y a la transición que queremos que sea, de verdad, justa.

Hay 1 comentarios

Un ejemplo de esto es que en las grandes ciudades y concretamente en Madrid se prohíbe el uso de vehículos con una cierta antigüedad debido a que emiten más partículas y óxidos de nitrógeno.

Esos vehículos son mayoritariamente usados por las capas más pobres de los ciudadanos, que no pueden permitirse un vehículo nuevo y muchas veces es la única forma que tienen de llegar a su puesto de trabajo en un tiempo razonable y sin impactar gravemente en la conciliación familiar.

Sin embargo para compensar está prohibición no se ha aumentado en lo más mínimo los medios de transporte que permiten más capilaridad como los autobuses. Esta capilaridad del transporte es importante para que los ciudadanos puedan acceder a y desde sitios alejados de las redes de alta capacidad como metro y cercanías

Sólo se ha invertido en grandes obras como líneas de metro y cercanías que casualmente dan titulares y dinero a grandes empresas.

Con el dinero gastado en uno de los diversos soterramientos de carreteras se podría fácilmente haber duplicado o triplicado el número de autobuses urbanos e interurbanos.