Entrada conjunta con Francisco J. Marco-Gracia.

Hace varias semanas contábamos que el infanticidio femenino (o la negligencia parental hacia las recién nacidas) fue una práctica mucho más importante en España de lo que se había pensado (aquí). Pero, ¿qué ocurría después? ¿discriminaban las familias también a las niñas a lo largo de la infancia? La respuesta corta es sí: la mortalidad de las niñas era más elevada de lo que debería haber sido en ausencia de discriminación, lo que sugiere que las familias priorizaban a los niños en términos de alimentos o cuidados.

Los detalles se pueden encontrar en este trabajo en el que hemos seguido la trayectoria vital de casi 35,000 personas nacidas en una zona rural a unos 40 kilómetros de Zaragoza entre 1750 y 1950. En él hemos comparado las tasas de mortalidad de los niños y las niñas hasta que cumplían 10 años (obtenidas de los registros parroquiales de nacimientos y defunciones; la imagen que adjuntamos muestra un ejemplo de estas fuentes).

Los detalles se pueden encontrar en este trabajo en el que hemos seguido la trayectoria vital de casi 35,000 personas nacidas en una zona rural a unos 40 kilómetros de Zaragoza entre 1750 y 1950. En él hemos comparado las tasas de mortalidad de los niños y las niñas hasta que cumplían 10 años (obtenidas de los registros parroquiales de nacimientos y defunciones; la imagen que adjuntamos muestra un ejemplo de estas fuentes).

Al realizar estas comparaciones debemos tener en cuenta que, por razones biológicas, los varones son más vulnerables y sufren tasas de mortalidad más elevadas, especialmente durante el primer año de vida. Esta desventaja era incluso más visible en contextos de alta mortalidad como los que caracterizaban a la España preindustrial (debido a los bajos niveles de vida, la falta de higiene y la ausencia de un sistema público de salud). Dado que más niños que niñas morían de forma natural, identificar conductas discriminatorias hacia las niñas mirando a las tasas de mortalidad relativa es un reto que posiblemente ha contribuido a que estas prácticas hayan pasado casi desapercibidas en la historiografía.

Empecemos echando un vistazo a la evolución de las tasas de mortalidad por sexo y por grupos de edad (0-1, 1-4, 5-9). El siguiente gráfico muestra cómo, hasta finales del siglo XIX, casi un 20 por ciento de los niños no llegaba a su primer cumpleaños. El porcentaje es ligeramente inferior para las niñas debido, como decíamos, a su ventaja biológica. Este orden, sin embargo, se invierte para el grupo de edad entre 1-4 años en el que las niñas muestran mayores tasas de mortalidad, algo que contrasta con lo que esperaríamos (la vulnerabilidad masculina es mayor durante el primer año, pero no desaparece en años posteriores). Aunque las tasas de mortalidad son mucho más bajas en el siguiente grupo de edad (5-9 años), estas siguen perjudicando ligeramente más a las niñas. La mortalidad descendió de forma importante durante las primeras décadas del siglo XX, pero los patrones por sexo anteriores seguían siendo visibles, al menos hasta 1925.

Fig. 1. Tasas de mortalidad por sexo y grupos de edad (0-1, 1-4 y 5-9), 1775-1925

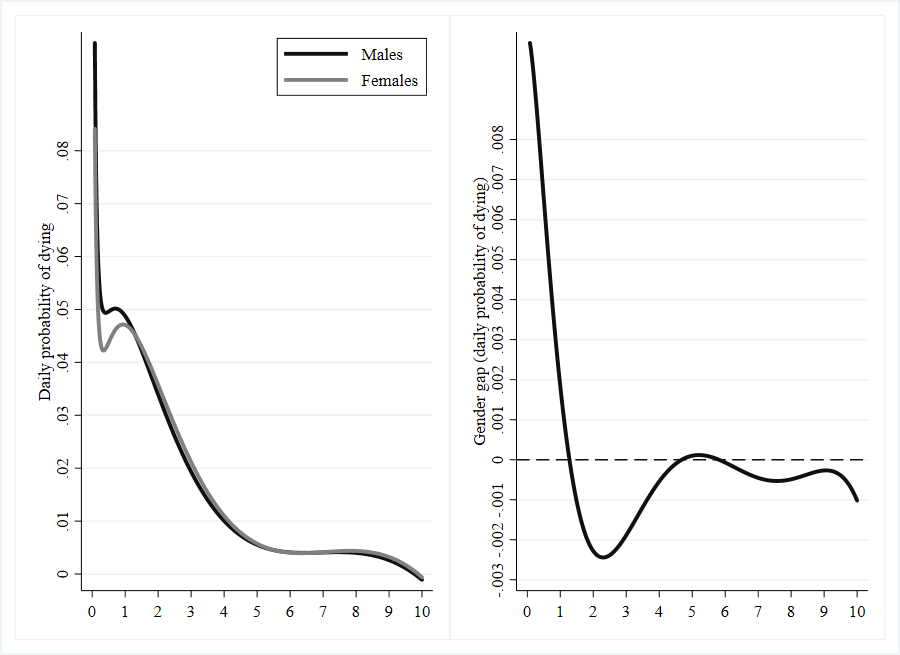

El siguiente gráfico va más allá y analiza cómo evolucionaron las tasas de mortalidad a medida que estos niños y niñas crecían. Para ello hemos calculado la probabilidad diaria de morir desde el nacimiento hasta que cumplían 10 años. La ventaja biológica femenina es evidente en las mayores tasas de mortalidad que sufren los niños durante el primer año de vida. Sin embargo, esta brecha se va reduciendo rápidamente a medida que van creciendo y, de hecho, cambia de signo durante el segundo año de vida. La mortalidad de las niñas se mantuvo por encima de la de los niños durante el resto de la infancia, pero especialmente entre los 1-5 años.

Fig. 2. Probabilidad diaria de morir entre 0-10 años (izquierda) y brecha de género (derecha)

Es interesante fijarnos en el importante cambio que se produce alrededor del sexto o séptimo mes de vida, coincidiendo con el acceso del bebé a la comida sólida y el fin de la lactancia. Hasta ese momento las tasas de mortalidad masculina y femenina caían siguiendo un patrón muy similar sugiriendo que los efectos beneficiosos de la lactancia protegían a niños y niñas por igual (es importante subrayar que la leche materna es un bien no competitivo). El destete y la introducción de sólidos, en cambio, parece que visibilizan conductas discriminatorias en la cantidad (o calidad) de los alimentos o en los cuidados que se dedicaban a hijos e hijas. Mientras las tasas de mortalidad de los niños apenas varían, la de las niñas muestran un importante repunte que contribuye a cerrar la brecha de género primero y a que muriesen más niñas que niños a lo largo del resto de la infancia (estas diferencias son cuantitativamente importantes y estadísticamente significativas). No hay que olvidar que en contextos de alta mortalidad como el existente en nuestra época de estudio, pequeñas (o grandes) diferencias en cómo las familias trataban a sus hijos e hijas podían tener consecuencias letales.

La evidencia anterior indica que la discriminación hacía las niñas era especialmente visible desde el fin de la lactancia. Sin embargo, que mueran más niños durante el primer año no necesariamente implica que no hubiera discriminación en esa etapa. De hecho, la brecha de género que se observa en nuestra zona de estudio durante ese primer año es comparativamente pequeña: más niñas (o menos niños) estaban muriendo de lo que sería esperable de acuerdo a lo que pasaba en otros países con niveles de mortalidad comparables.

La brecha de género es incluso más visible es niñas nacidas en familias numerosas. No hay, sin embargo, diferencias cuando analizamos familias que tienen acceso a la tierra o no, lo que indica que estas prácticas formaban parte de un sistema cultural generalmente aceptado. Además, aunque sus efectos son más claros durante el siglo XIX, la penalización que sufrían las niñas persistió durante las primeras décadas del siglo XX, lo que sugiere que la preferencia por el varón continúo siendo una fuerte norma cultural dentro de estas sociedades. La fuerte caída de la mortalidad de niños y niñas a principios del siglo XX y la lenta mejora de la situación económica de las familias (reflejada claramente en el incremento de las estaturas medias) favorecieron que el exceso de mortalidad desapareciese con el avance del siglo XX. Sin embargo, esto no necesariamente significa que dejase de existir una preferencia por los varones en la España rural.

Como explicamos en el artículo, nuestros resultados son de hecho una infraestimación del impacto de la discriminación. Nuestra base de datos sólo incluye aquellas personas que han nacido y muerto en nuestra área de estudio (también nos vale si tenemos constancia de que se casaron porque eso implica que estaban vivas a los diez años). Dado que la migración era mayoritariamente masculina, estamos perdiendo una mayor proporción de hombres que de mujeres, lo que sobreestima la mortalidad masculina (al tener menos hombres en el denominador). Por otro lado, el fantasma del subregistro de defunciones es un tema recurrente en los estudios de demografía histórica, especialmente durante los primeros años de vida. Si hubiera subregistro, sin embargo, es muy probable que este afectara más a las niñas, por lo que sus tasas de mortalidad serían mayores de lo que muestran los registros, lo que evidenciaría todavía más el efecto letal de la discriminación que sufrieron las niñas.

Vamos a concluir con dos implicaciones de nuestro trabajo. Por un lado, indicar que estos resultados ponen en cuestión la idea de que no había “missing girls” en España, y posiblemente en otros países europeos, en un pasado no tan lejano, algo que ya habíamos tratado en entradas anteriores (aquí, aquí o aquí). Por otro lado, subrayar que los estudios sobre mortalidad histórica y la transición demográfica deberían prestar más atención a los efectos que podían tener sobre la mortalidad las posibles conductas discriminatorias. En este sentido, no sólo las tasas de mortalidad de las niñas parece que eran más elevadas de lo que deberían haber sido (si no hubieran sido discriminadas), sino que el descenso posterior a partir de finales del siglo XIX podría ser (parcialmente) explicado por cambios en el modo que las familias trataban a sus hijos e hijas.

Hay 6 comentarios

Creo que el enfoque correcto sería la discriminación positiva de los niños. Cómo los niños varones presentaban una mortalidad mayor, los padres pusieron en marcha un Plan de Igualdad que consistía en compensar la superioridad biológica de las niñas mediante una mejor alimentación a los hijos varones.

Gracias Alejandro por el interés. Aunque las familias priorizaban a los varones, no creemos que estas conductas puedan considerarse discriminación positiva. Del mismo modo que no eran conscientes de que nacían más niños que niñas, estas familias no sabían que los niños eran más vulnerables. Estas conductas por tanto no estaban basadas en un sentido de “justicia” o compensación sino en que, por diversos motivos, las familias preferían a los niños.

Hola. Tengo alguna duda.

¿Había alguna división del trabajo sistemática en las familias?

Caso afirmativo, cuando se dice "sugiere que las familias priorizaban a los niños en términos de alimentos o cuidados" podría ser más preciso y ya que la investigación se interesa en el género

"sugiere que las madres priorizaban a los niños en términos de alimentos o cuidados"

O "sugiere que los padres priorizaban a los niños en términos de alimentos o cuidados"

Respecto a los cortes de edad "por grupos de edad (0-1, 1-4, 5-9)" creo que se han hecho de manera distinta: el segundo corte deja los cuatro años en un grupo y los cinco en otro; el primero deja el un año en ambos grupos. ¿Podría corregirme si me equivoco?

De todas formas espero tener tiempo para leer el artículo completo, quizá así me aclare.

Otra cosa, si bien es cierto que la he leído muchísimo no sé cuál es la fuente o fuentes originales.

"por razones biológicas, los varones son más vulnerables y sufren tasas de mortalidad más elevadas, especialmente durante el primer año de vida.".

Mi primera y principal duda es que, si hasta 1950 (también espero ver en el artículo si hay algún motivo para justo ese año, disponibilidad de datos u otro) las tasas de mortalidad estaban socialmente afectadas, la posibilidad de observar las "naturales" directamente es desde hace como mucho 70 años.

Gracias y saludos

Hola, Cherve.

Voy a intentar resolver las dudas , si te interesa gran parte de ellas están explicadas en el documento.

Sí que existía una cierta división del trabajo en función de los roles de género, pero más importante todavía, existía una fuerte diferenciación en las oportunidades laborales y en los salarios.

Los resultados sugieren que tanto los padres como las madres discriminaban en favor de los niños varones, aunque más fuertemente en el caso de los hombres (el procedimiento requeriría de una explicación más larga pero puedes leer: Reher and González-Quiñones, 2003).

Los grupos de edad están seleccionados por los patrones de mortalidad histórica (muy elevada mortalidad en el primer año, elevada mortalidad 1-4 años, medio-baja en 5-9). Son convencionalismos de la demografía histórica.

Hay varias fuentes pero la predominante son los archivos parroquiales (con procedimientos para controlar la calidad).

La mayor debilidad de los hombres es un hecho biológico que se puede consultar en la literatura específica, por ejemplo, en los informes sobre mortalidad infantil de la Organización Mundial de la Salud.

Elegimos el año 1950 porque las mejoras en los niveles de vida y salud permitieron reducir la mortalidad infantil hasta casi hacerla desaparecer. Por eso mismo, no es posible comparar los datos históricos de mortalidad con los actuales. Pero es posible comparar con otros países sin fuerte discriminación y/o distintos períodos.

Un saludo.

Lo primero, gracias y gran articulo.

Me pregunto como se sabe que ese aumento de mortalidad no es algo también biológico al igual que el exceso de mortalidad de los varones en el primer año.

Es decir, ¿podría este exceso de mortalidad femenino deberse a razones biológicas? ¿Como ditinguís lo que es por razón biológica y lo que no?

Gracias!

Gracias por el comentario. Es una pregunta muy pertinente. No lo hemos incluido en la entrada por no recargarla mucho pero en el artículo (link arriba) incluimos un gráfico que muestra la diferencia entre los niveles de mortalidad de niños y niñas entre 1-4 para todos los países y períodos para los que hay información. La diferencia, aunque no tan grande como durante el primer año, favorece a las niñas (es decir, las tasas de mortalidad de los niños suelen ser más altas). En ese gráfico también se ve cómo las tasas correspondientes a nuestra área de estudio siempre se encuentran muy por debajo de los patrones internacionales: es decir, más niñas (o menos niños) muriendo en esa franja de edad.

Los comentarios están cerrados.