El bosque amazónico es conocido como el “pulmón del mundo”. Siguiendo esta metáfora popular, podría decirse que este pulmón presenta signos de enfermedad. El enemigo más visible es la deforestación, que avanza a un ritmo alarmante en toda la región, desde Colombia y Brasil hasta Perú. Pero existe otro riesgo, menos visible y más silencioso: la contaminación por mercurio.

El mercurio llega al corazón de la Amazonía a través de la minería artesanal del oro. Los ríos que cruzan el bosque arrastran diminutas partículas doradas que, al mezclarse con mercurio, se transforman en una barra compacta de oro con valor comercial. Este proceso, simple y rentable, explica por qué la minería artesanal —presente en más de 80 países— es hoy la principal fuente de contaminación por mercurio en el mundo (Veiga & Fadina, 2020)

En Madre de Dios, una región amazónica del Perú cuya extensión equivale a casi tres veces la de Cataluña, se estima que cada año se liberan unas 180 toneladas de mercurio (Arana Cardó & Montoya Vargas, 2017). Este metal se acumula en los ríos, el aire y los suelos, afectando a la fauna y a la salud de las comunidades locales. Paradójicamente, Madre de Dios es también la “capital de la biodiversidad” del país: cerca de la mitad de su territorio está destinado a la conservación de la naturaleza a través de parques nacionales, reservas comunales y tierras indígenas.

Sin embargo, la minería artesanal representa la mitad del PIB regional. Desde 2010, el gobierno delimitó un “corredor minero” de unos 5 mil kilómetros cuadrados donde la actividad puede realizarse bajo concesiones otorgadas por el Estado (Álvarez-Berríos et al., 2021). En la práctica, la mayoría de las operaciones son informales o ilegales: apenas un 10 % cumple las exigencias legales (ACCA & USAID, 2022). La informalidad está asociada al uso descontrolado del mercurio.

Baja adopción de tecnologías limpias

La tecnología alternativa más conocida es la mesa gravimétrica, un equipo que permite separar el oro sin utilizar mercurio. Su adopción, sin embargo, es mínima: menos de veinte operaciones la emplean actualmente. La Figura 1 muestra su funcionamiento en una mina formal de Madre de Dios.

Figura 1: Tecnología limpia para concentrar el oro

El bajo uso de esta tecnología responde a varios factores. Primero, su coste inicial (unos 10 000 USD) y la necesidad de capacitación técnica. Segundo, la falta de un mercado diferenciado: los compradores locales pagan el mismo precio por oro limpio que por oro contaminado. Y, finalmente, existe una dimensión cultural. Generaciones de mineros han aprendido de sus padres y abuelos a usar el mercurio y desconfían de las advertencias sobre sus efectos. Como señalan Veiga &y Fadina (2020), muchos trabajadores se muestran escépticos ante los riesgos: “parece que hay más gente viviendo del mercurio que muriendo a causa de él”.

Los estudios de Veiga & Fadina (2020) y Brugger et al. (2025) coinciden en el diagnóstico: ni la regulación ni los programas de formalización han logrado modificar las prácticas. Las razones van más allá de los incentivos económicos; tienen que ver con percepciones y aspiraciones. En palabras de La Ferrara (2019), muchas comunidades se encuentran atrapadas en una “falla aspiracional”: una situación donde las restricciones internas —la sensación de que nada puede cambiar— frenan cualquier esfuerzo de transformación.

De la falla aspiracional al diseño experimental

Las visitas de campo en Madre de Dios revelan esta tensión. Los mineros suelen describirse como víctimas de un sistema que los condena a la informalidad y perciben que la sociedad los considera “villanos”. Esa narrativa dual —víctima o culpable— deja poco espacio para imaginar otras formas de minería. Para explorar si una narrativa distinta podía modificar percepciones y expectativas, se diseñó un experimento basado en la provisión de información.

Siguiendo los lineamientos de Haaland et al. (2023), se produjeron dos videos sobre minería responsable. Ambos presentaban los mismos hechos —uso de tecnologías limpias y venta de oro libre de mercurio—, pero diferían en el formato. El primero transmitía información objetiva; el segundo la integraba en una historia aspiracional. En esta narrativa, el minero deja de ser víctima o villano para asumir un nuevo rol: el de héroe que protege el bosque adoptando tecnologías limpias.

Para garantizar la calidad y pertinencia cultural, se organizó un concurso entre cineastas locales y se validaron los materiales con mineros de distintas zonas, siguiendo las recomendaciones metodológicas de Lowes &y Nunn (2025).

El experimento se implementó en cinco comunidades mineras donde la presencia del Estado es mínima y la inseguridad elevada, agravada por la expansión de organizaciones criminales en la Amazonía (Amazon Underworld, 2023). En estos contextos, el fútbol surgió como el único espacio seguro de encuentro. Por ello, el reclutamiento se realizó durante torneos comunitarios, en colaboración con una institución deportiva. La Figura 2 resume esta estrategia.

Figura 2: Plataforma para reclutamiento de participantes

¿Qué encontramos?

Participaron 378 mineros, distribuidos equitativamente entre tres grupos: uno de control, uno que vio el video factual y otro que vio el video narrativo.

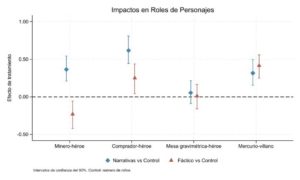

La Figura 3 muestra los efectos de los videos sobre las percepciones de los participantes. Tras la exposición, se pidió a los mineros que seleccionaranen adjetivos asociados a tres roles —héroe, víctima y villano— para describir a los mineros, a los compradores de oro, el mercurio y la mesa gravimétrica. Los resultados indican que el video narrativo aumentó significativamente la proporción de mineros que se percibíanen a sí mismos como héroes, mientras que el video factual reforzó el estereotipo de villano.

Los videos también modificaron actitudes hacia los compradores de oro limpio, aunque sin alterar la valoración de la tecnología limpia en sí. En cambio, ambos tratamientos redujeron la percepción positiva del mercurio, un paso necesario para facilitar su sustitución.

Figura 3: Efectos sobre las percepciones

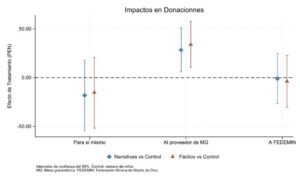

Para observar si los cambios en la percepción se traducían en decisiones reales, el estudio incorporó una lotería con premio monetario. Se preguntó a los mineros qué parte del premio hipotético donarían al proveedor de la mesa gravimétrica o a la asociación local de mineros. La Figura 4 muestra que, tras ver cualquiera de los dos videos, aumentó el apoyo económico al proveedor de tecnología limpia.

Aunque este resultado no implica una adopción inmediata de la tecnología, sugiere que la información —especialmente diseñada para contrarrestar un status quo dominado por una narrativa polarizante— puede alterar creencias y predisposiciones en favor de una minería más responsable.

Figura 4: Efectos sobre el comportamiento

Reflexión final

Durante décadas, los intentos de reducir el uso de mercurio se han centrado en fiscalizar o capacitar, sin éxito sostenido. La evidencia reciente indica que la clave podría estar en otro lugar: en cómo se cuentan las historias. Las políticas públicas que integran una dimensión narrativa —que reconocen aspiraciones e identidades— pueden ser más eficaces que aquellas basadas exclusivamente en normas o incentivos. En la Amazonía, donde la desconfianza en el Estado es profunda, las narrativas aspiracionales pueden ayudar a reconstruir puentes entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. Tal vez el desafío no sea eliminar el mercurio, sino ofrecer a quienes viven de la minería una historia distinta en la que valga la pena creer.

Nota 1: Los videos utilizados en el experimento pueden verseser vistos aquí.

Nota 2: Los autores del estudio son: Fernando Fernáandez, Kai Gehring, Matteo Grigoletto y Arne Weiss. Pronto compartiremos el working paper.