El cambio climático es una de las cuestiones globales más importantes a las que se enfrenta la humanidad hoy en día. Los cambios climáticos son cíclicos y ocurren de forma natural generados por los movimientos asimétricos (elípticos, etc.) de la tierra alrededor del sol. Sin embargo, la humanidad también ha estado influyendo de forma creciente en el clima desde hace aproximadamente 10.000 a 15.000 años (inicio del Antropoceno), con el comienzo de actividades agrícolas como el cultivo de plantas y la cría de ganado (Ruddiman, 2005). Análisis recientes con datos paleo-climáticos sobre los efectos antropogénicos, así como de los cíclicos naturales en el cambio climático a largo plazo, se encuentran en Castle and Hendry (2020), en Blazsek & Escribano (2022, 2023) y Escribano (2022) en el blog uc3nomics.

La influencia de la humanidad en el clima ha ido en aumento especialmente tras la Revolución Industrial (de 1769 a 1840, aproximadamente), y se incrementó aún más con la aceleración de la tasa de crecimiento de la población mundial en los siglos XX y XXI. La población mundial pasó de 1.000 millones en el año 1800 a 8.000 millones en 2023, y esta alta tasa de crecimiento estuvo asociada con una expansión económica a escala mundial y un rápido aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En comparación con la segunda mitad del siglo XIX, es muy probable que las concentraciones de CO2 y la temperatura global de la superficie terrestre a finales del siglo XXI siga en aumento a corto y medio plazo y esto puede tener consecuencias difícilmente reversibles.

Blazsek, Escribano y Kristof (2024) estiman modelos climáticos, por umbrales y con tendencias segmentadas, para evaluar la posibilidad de que los océanos, Ártico y Antártico, lleguen a quedarse sin hielo. Utilizando datos de modelos físico-climáticos de simulación, denominados Modelos de Circulación Globales (GCM, según las siglas en inglés) predicen, un océano Ártico sin hielo para el año 2058. Trabajos basados en CMIP3, predicen un Océano Ártico sin hielo en torno al año 2100, bajo el supuesto de niveles medios de emisiones futuras de GEI. Otros autores, utilizan modelos MCG-CMIP3 alternativos y predicen un Océano Ártico casi sin hielo para 2035-2037, bajo el escenario de emisiones de GEI más altas. Diebold y Rudebusch (2023), predicen un septiembre en el Ártico casi sin hielo para mediados de la década de 2030 y encuentran una correlación negativa entre el área de hielo del océano Ártico y el CO2 acumulado. En cuanto al análisis del volumen de hielo del Océano Antártico, los datos históricos del volumen de hielo en el Océano Antártico de diferentes fuentes y muestran una tendencia decreciente desde principios de la década de 1960.

En la actualidad, el hielo permanente cubre el 12,5% de la superficie terrestre y contiene cerca del 70% del agua dulce del planeta, incluidas las dos grandes capas de hielo que cubren la Antártida, el Ártico/Groenlandia, los glaciares y los casquetes polares. El 95% de todo el hielo terrestre está en estas capas de hielo, con un volumen equivalente del nivel del mar (SLE, siglas en inglés) de; 7,4 m para Groenlandia (Ártico), 58,3 m para la Antártida y 41 cm de los glaciares. Si se derritiesen las capas de hielo de la superficie terrestre, sería la mayor fuente potencial de aumento del nivel del mar (SLR, siglas en inglés). La desaparición del volumen del hielo de los océanos también contribuye, entre otras cosas, a la subida del nivel del mar, ya que contiene agua dulce, y el agua dulce es menos densa que el agua de mar. En las últimas décadas, la capa de hielo de la Antártida ha ido perdiendo masa a un ritmo acelerado. La actual pérdida neta de volumen de hielo de la Antártida es pequeña, en comparación con otras contribuciones al aumento del nivel del mar (Ártico, Groenlandia, etc.), pero es probable que aumente con el calentamiento global.

Ditlevsen et al. (2023), prevén un colapso de la corriente del golfo (AMOC, por sus siglas en inglés), entre los años 2025-2095, y es motivo de gran preocupación. Actualmente, los cambios en la corriente circulatoria oceánica (AMOC) están ralentizando el intercambio de agua caliente y fría entre los trópicos y el Atlántico Norte. El Ártico se está calentando al menos dos veces más rápido que la media mundial y, debido al agua dulce y fría procedente del deshielo del Ártico, está causando cambios en la corriente AMOC que podrían provocar una congelación del norte de Europa y un calor más extremo en regiones tropicales.

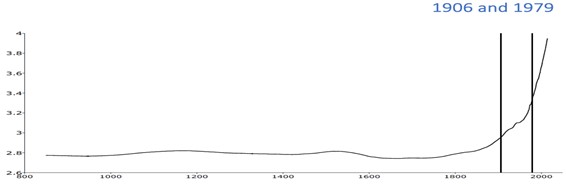

Blazsek, Escribano & Kristov (2024) analizan datos anuales de MCG desde el año 850 hasta 2014. Son datos simulados (SIVOL) de los hemisferios norte y sur, y estiman modelos dinámicos por umbrales y tendencias segmentadas. Los umbrales de los parámetros los establecen en función de las fechas que corresponden con valores extremos de CO2, ver Gráfico 1.

Gráfico 1. Evolución del CO2 desde al año 850 hasta 2014. Fechas de umbrales de cambio estructural en los parámetros de los modelos.

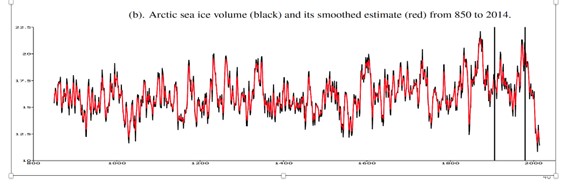

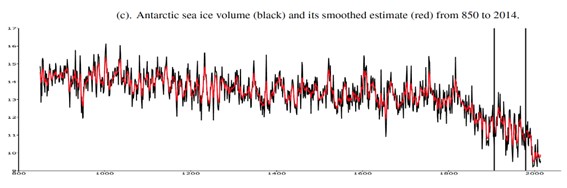

Los ajustes de los modelos y las observaciones correspondientes están incluidos en los Gráficos 2 y 3 y se observa una caída rápida en los últimos años. Con estos modelos estimados predicen los próximos 100 años y dan como predicciones puntuales (intervalos de confianza entre paréntesis), el año 2058 (2049, 2068) para la desaparición del hielo del océano Ártico y el año 2174 (2123, 2270) para el océano Antártico, si se mantuvieran las actuales tendencias de deshielo.

Gráfico 2. Evolución del volumen de hielo en el océano Ártico en color negro y en color rojo el ajuste de los modelos estimados desde al año 850 hasta 2014. Fechas de los umbrales de cambio estructural en los parámetros de los modelos (1906, 1979).

Gráfico 3. Evolución del volumen de hielo en el océano Antártico en color negro y en color rojo el ajuste de los modelos estimados desde al año 850 hasta 2014. Fechas de los umbrales de cambio estructural en los parámetros de los modelos (1906, 1979).

Por tanto, es importante mitigar los efectos antropogénicos del cambio climático, garantizando la sostenibilidad de los sistemas económicos a largo plazo y hacerlo sin generar una recesión global a corto plazo y medio plazo (similar al periodo COVID). Para ello, como sugiere el Premio Nobel de Economía, Robert F. Engle (2023), habría que combinar de forma inteligente y prudente medidas que den incentivos a corto, medio y largo plazo para reducir los GEI. Entre ellas estarían, a) los impuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, b) la regulación de las emisiones, c) las subvenciones a las energías renovables y d) concienciar al sector privado de la necesidad de actuar en su propio interés, invirtiendo en sectores y empresas que reduzcan los GEI.

Desafío intergeneracional; el planeta tierra existirá, casi con total seguridad, en los próximos 100.000 años, pero ¿podrá el ser humano ser capaz de sobrevivir a los cambios climáticos venideros? Por el momento no tenemos una respuesta clara, ni tampoco tenemos medidas comúnmente aceptadas de lo que habría que hacer para conseguirlo, a corto, medio y largo plazo.