De Francisco J. Beltrán Tapia y Francisco J. Marco Gracia

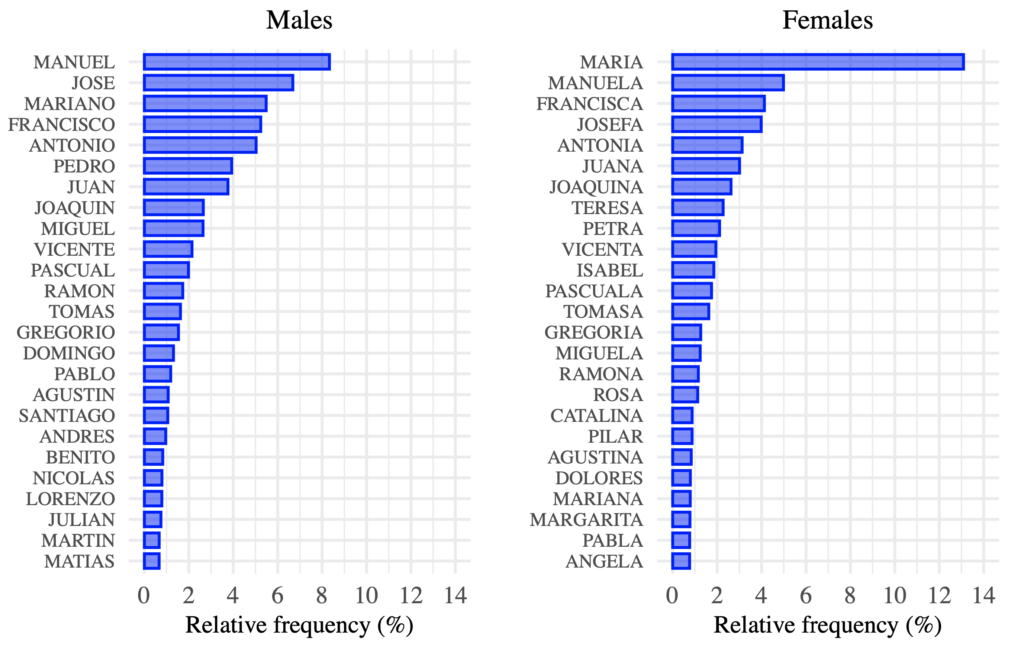

En concreto, la segunda columna nos da los nombres (y apellidos) de esos individuos por lo que, en primer lugar, podemos comprobar cómo de concentrada estaba su distribución. Aunque el repertorio de nombres posibles era muy variado (el censo contiene un total de 2,460 nombres diferentes: 1,324 masculinos y 1,160 femeninos), las familias mayoritariamente elegían entre un grupo muy limitado de los mismos. Alrededor de un 30 por ciento de la población llevaba los 5 nombres más comunes (o bien Manuel, José, Mariano, Francisco y Pedro o bien María, Manuela, Francisca, Josefa o Antonia). El siguiente gráfico muestra los 25 nombres más comunes por sexo. Aunque esperado, el caso de María desde luego resalta sobre los demás. A diferencia del nombre que se registraba en el bautismo que podía ser muy bien una lista de varios nombres para contentar a distintos miembros de la familia, el que aparece en el censo es el nombre en uso, es decir, el que realmente identificaba a estar personas en el día a día.

En concreto, la segunda columna nos da los nombres (y apellidos) de esos individuos por lo que, en primer lugar, podemos comprobar cómo de concentrada estaba su distribución. Aunque el repertorio de nombres posibles era muy variado (el censo contiene un total de 2,460 nombres diferentes: 1,324 masculinos y 1,160 femeninos), las familias mayoritariamente elegían entre un grupo muy limitado de los mismos. Alrededor de un 30 por ciento de la población llevaba los 5 nombres más comunes (o bien Manuel, José, Mariano, Francisco y Pedro o bien María, Manuela, Francisca, Josefa o Antonia). El siguiente gráfico muestra los 25 nombres más comunes por sexo. Aunque esperado, el caso de María desde luego resalta sobre los demás. A diferencia del nombre que se registraba en el bautismo que podía ser muy bien una lista de varios nombres para contentar a distintos miembros de la familia, el que aparece en el censo es el nombre en uso, es decir, el que realmente identificaba a estar personas en el día a día.A la hora de instrumentalizar si las familias seguían la tradición o no a la hora de poner nombres, hemos asignado a cada niño/a el porcentaje de los mismos que compartían el mismo nombre. Mientras las “Marías”, por ejemplo, tienen un valor asociado de 13.1, los “Migueles” reciben un 2.5 y los “Teófilos” un minúsculo 0.0001 (sólo tenemos 9 entre los varones de 0-14 años). Además, hemos identificado aquellos niños y niñas que reciben el mismo nombre que sus progenitores: un 14.4 y 10.0 por ciento de los niños y niñas, respectivamente. Es interesante indicar que llamarte como tu padre o tu madre implicaba tener, de media, un nombre más común.

Obviamente, tanto el tipo de nombre como el nivel de educación estaba influido por una variedad de factores como el orden de nacimiento, la clase social, etc. Para realizar el análisis controlamos por tanto por una serie de variables para intentar comparar grupos de niños y niñas lo más homogéneos posibles. Exploramos además si el vínculo entre el tipo de nombre y la educación es distinto dependiendo del sexo, el contexto (urbano/rural), el orden de nacimiento (primogénitos o no), el acceso a la tierra (propietarios/jornaleros) y el tipo de familia (nuclear o extendida).

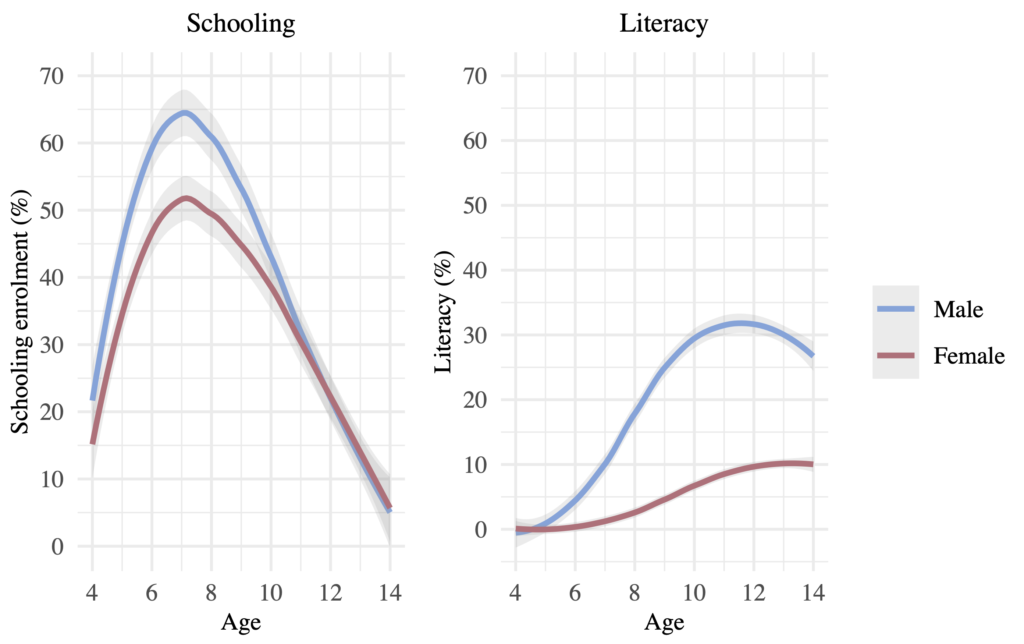

Los resultados del análisis muestran que las niñas que llevaban nombres más comunes tenían peores resultados educativos, lo que sugiere que actitudes más tradicionales pudieron penalizar especialmente a las niñas. Por el contrario, aunque la popularidad del nombre no parece estar asociada a la educación de los niños, aquellos que recibían el nombre de sus padres tenían más probabilidad de estar escolarizados y saber leer y escribir. Este patrón es más fuerte entre los primogénitos criados en familias con acceso a la tierra, lo que subraya el papel de la herencia y la continuidad de la línea familiar en estas sociedades, e incluso más visible aún en familias complejas en las que el heredero tenía que hacerse cargo de los padres.

Aunque estos resultados son muy sugerentes debemos indicar que no se pueden interpretar como “causales”. Aunque hemos intentado considerar otras variables que pudieran estar detrás de estos patrones, es posible que haya otras dimensiones relevantes que no observamos. Los niveles de renta o riqueza, por ejemplo, pueden variar entre familias con el mismo nivel socio-económico (i.e. propietarios). Si estas familias están poniendo nombres distintos a sus hijos/as, sus resultados educativos pueden estar influidos por el nivel de renta/riqueza, en lugar de por los aspectos actitudinales que asignamos a los nombres. Intentamos mitigar ese problema controlando por la ocupación y la alfabetización del padre, así como por el número de sirvientes. Debemos indicar que incluso en el caso de que algo se nos estuviera escapando, el estudio de los nombres continuaría siendo útil porque el “efecto” de los mismos estaría capturando algo que no estamos observando directamente con la información que disponemos.

Por otro lado, este ejercicio tampoco es capaz de separar el distinto papel que las consideraciones familiares y religiosas están jugando. Tener un nombre común refleja ambas cosas, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de nombres tenían un componente religioso (la Iglesia Católica prescribía el uso de los nombres del santoral). Aunque podemos identificar aquellos niños/as que reciben el nombre de sus padres/madres, la fuente hace muy difícil hacer lo propio con otros miembros de la familia, en especial los abuelos/as. Dado que las implicaciones de poner nombres en base a creencias religiosas o a la importancia que se le da a los vínculos familiares son totalmente distintas, esperamos poder continuar esta línea de investigación usando otras fuentes (como los registros parroquiales) que nos permiten ligar los nombres de distintas generaciones. Lo dejamos pues para una entrada futura.