Uno de los objetivos principales de la historia económica consiste en indagar en la evolución histórica de los niveles de vida. Aunque lo más frecuente en este sentido es recabar información sobre producción per cápita o salarios, estos indicadores no tienen en cuenta los beneficios o costes del contexto en el que se vive o la producción y la distribución que tiene lugar fuera del mercado, limitaciones que son especialmente relevantes en el pasado. La historia antropométrica ha supuesto una gran contribución a estos temas ya que captura aspectos esenciales del bienestar humano (un resumen de la literatura aquí y aquí).

Una parte muy importante de esta literatura se centra en la estatura. Aparte del componente genético, la talla adulta refleja lo que se conoce como nutrición neta durante la infancia y la adolescencia. La nutrición neta no sólo tiene en cuenta los aportes alimenticios, sino también lo que el cuerpo consume: tanto el trabajo físico como la lucha contra las enfermedades reduce la energía disponible. Cuando la nutrición neta es crónicamente inadecuada, la estatura se resiente porque el cuerpo da prioridad a la supervivencia frente al crecimiento. Entre 1870 y 1980, la estatura de los hombres en Europa occidental creció alrededor de 11 centímetros, un hecho sin precedente en el registro histórico (aquí o aquí). Este avance está claramente relacionado con el crecimiento económico que estas sociedades han experimentado, lo que les ha permitido mejorar su alimentación y, especialmente, su salud. Los avances médicos y las mejoras en salud e higiene pública han sido especialmente importantes, lo que resalta el papel del estado a la hora de mejorar las condiciones ambientales y reducir la incidencia de las enfermedades.

Pero una de las aportaciones más importantes de la historia antropométrica ha consistido en evidenciar que incrementos en la renta no siempre se trasladan en mejoras en la estatura. Los historiadores han explotado a conciencia los archivos de instituciones que medían regularmente a la gente, especialmente registros militares y de prisiones, y han amasado literalmente miles de observaciones individuales, contribuyendo de forma crucial a estos debates. Estas fuentes de datos están lejos desde luego de ser perfectas: no sólo el ejército solía imponer estaturas mínimas de acceso, sino que los reclutas son una muestra seleccionada de la población general (a no ser que el reclutamiento sea universal). A esto hay que añadir que estas muestran se limitan en su mayoría a hombres.

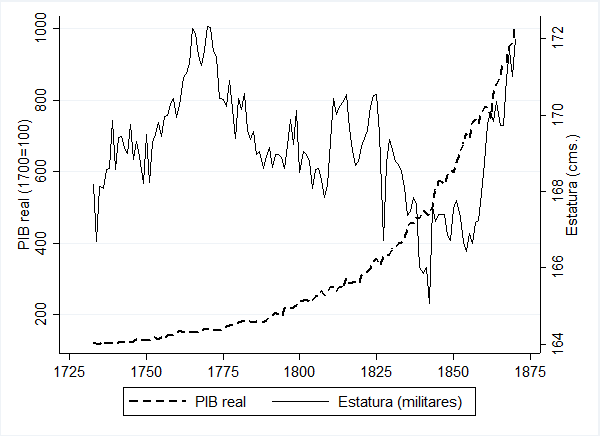

En una obra clave, Floud, Wachter and Gregory recopilaron los datos de más de cien mil reclutas británicos. Deborah Oxley y David Meredith han ajustado alguno de los problemas que tenía la serie original y han reconstruido la talla media británica entre 1733 y 1870. Estos resultados han aparecido recientemente en Past & Present y Deb Oxley me ha proporcionado amablemente sus datos para poder ilustrar esta entrada (recomiendo también ver el video de la magistral Tawney Lecture que impartió en 2013). El siguiente gráfico contrapone la evolución de la estatura con la de la renta per cápita: a pesar del fuerte crecimiento económico que la industrialización estaba generando, la estatura media se redujo significativamente entre 1815 y 1850. La talla sólo empezó a aumentar de forma sistemática a partir de 1860 conectando con el crecimiento sin precedentes que ocurrió desde entonces y que comentábamos arriba. Aunque aquí nos centramos en la experiencia británica, hay que decir que estudios para otros países encuentran resultados similares (aquí).

Fig. 1. Evolución de las estatura en Gran Bretaña, 1733-1870

Fuente: Meredith y Oxley (2014); Broadberry et al. (2015).

Fuente: Meredith y Oxley (2014); Broadberry et al. (2015).

La mejora de la renta no se reflejó en mejoras generales de bienestar porque otros factores actuaron en sentido contrario. En este sentido, hay que tener en cuenta el incremento de la desigualdad, el aumento de las horas de trabajo y cómo el crecimiento económico se trasladaba a los salarios reales. Asimismo, es muy importante considerar que las pésimas condiciones existentes en los centros urbanos e industriales se tomaron un peaje importante en términos de salud. Aunque el campo de los “pesimistas” ha acumulado bastante evidencia en este sentido, los “optimistas” alegan que inferencias obtenidas de muestras tan seleccionadas no serían validas.

Otra gran aportación de la historia antropométrica es en el terreno de la desigualdad. Las diferencias de clase se reflejan claramente en la talla: en el siglo XVIII, por ejemplo, la diferencia media de estatura a los 14 años entre los chicos pobres y los de clase alta que entraban en diversos cuerpos del ejército era de 22 centímetros! Junto a los datos militares anteriores, la siguiente figura incorpora las estaturas de miles de reclusos registrados en prisiones en Wandsworth (W) y Bedford (B), además de convictos transportados a Australia (A). Este gráfico no sólo evidencia la brecha en el nivel de vida entre distintas clases sociales, sino que confirma que el declive o estancamiento de la talla no fue una tendencia exclusiva propia de los datos militares.

Fig. 2. Evolución de la estatura en Gran Bretaña. Distintas muestras

Fuente: Meredith y Oxley (2014).

Fuente: Meredith y Oxley (2014).

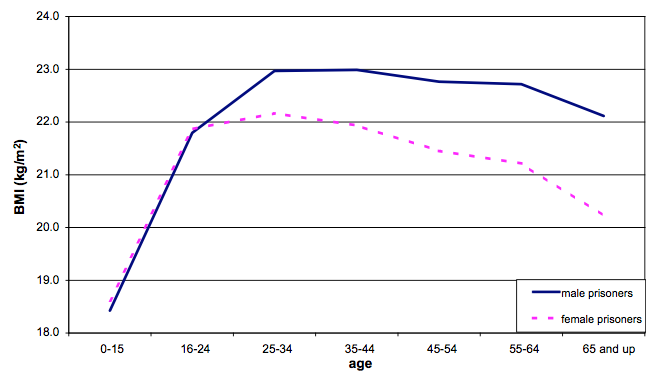

Pero quizás el área donde la historia antropométrica está dando más frutos es en la medición de la desigualdad de género dentro del hogar. Por su propia naturaleza privada, es muy difícil saber lo que pasa dentro de las familias, especialmente en lo que respecta a la distribución de recursos y trabajo. Algunos autores se han aprovechado de este tipo de datos para ofrecer perspectivas muy clarificadoras de lo que podía estar ocurriendo. Aunque la población reclusa femenina era menos numerosa, Sara Horrell, David Meredith y Deb Oxley han amasado información no sólo de su estatura, sino también de su peso. Con estos datos han podido calcular el Índice de Masa Corporal (BMI en inglés) que es un indicador que, a diferencia de la estatura adulta, permite ver cómo evoluciona el estado nutricional neto a lo largo del ciclo vital (aquí y aquí).

El siguiente gráfico (sacado de sus publicaciones) compara los Índices medios de Masa Corporal para distintos grupos de edad de miles de reclusos y reclusas admitidos en el Correccional de Wandsworth (Surrey) entre 1858 y 1878. En él se observa que, aunque los volúmenes corporales de hombres y mujeres crecían de forma similar hasta alcanzar el inicio de la veintena, a partir de esa edad se abría una brecha creciente conforme las mujeres se casaban, empezaban a tener hijos y el tamaño de la familia aumentaba.

Fig 3. Índice de Masa Corporal. Reclusos de Wandsworth, 1858-1878

Fuente: Horrell et al. (2009, 110).

Fuente: Horrell et al. (2009, 110).

Los autores argumentan que estos datos indican que la distribución de los recursos dentro del hogar penalizaba claramente a las mujeres casadas y con hijos, lo que era un reflejo de su escaso poder de negociación en una sociedad en el que las oportunidades abiertas a estas mujeres eran escasas. A diferencia de los reclusos masculinos, muchas de estas mujeres de hecho ganaban peso en prisión (y no es que las raciones de las prisiones victorianas fueran muy generosas!). Esta visión del hogar concuerda muy bien con la evidencia que Jane Humphries ha obtenido analizando cientos de autobiografías de hombres y mujeres de la clase obrera durante este período (hace un mes presentó un magnífico resumen de sus trabajos recientes en las Ellen McArthur Lectures en Cambridge).

Aunque esto sólo es una muestra muy pequeña de todo el trabajo que se está haciendo, espero que esta entrada haya permitido ver que la historia antropométrica está jugando un papel muy importante en nuestro entendimiento de los niveles de vida en el pasado, y promete seguir haciéndolo en los próximos años.

Hay 10 comentarios

Entiendo lo que quieres decir, y me extraña no haber oído hablar de la antropometría en ninguna de mis clases de economía, con lo importante que parece. Gracias por compartir.

¡Un saludo!

Me alegro que te haya gustado la entrada. Más que un área en sí misma, la antropometría es simplemente un modo de acercarse a los niveles de vida de la población y sirve para complementar otros indicadores como el PIB per cápita, los salarios, la esperanza de vida, las tasas de mortalidad o los niveles educativos.

Interesante. Pero, para el gráfico que relaciona altura y PIB, en todo el periodo considerado, la población ocupada en el sector industrial nunca fue superior al 50%. De hecho, sólo superó a la empleada en la agricultura alrededor de 1830. Que es, por cierto, cuando el aumento de estatura se hace sostenido. ¿No sería más factible pensar que las oscilaciones en la altura se debieran más a epidemias, guerras o crisis agrícolas? Sí sería interesante conocer la evolución de la talla por sectores de actividad, suponiendo que se conociera ese dato, para ver de verdad la influencia de la industralización en ella. Tan mala no sería la vida en la ciudad cuando tantos campesinos querían mudarse a ellas.

Gracias Antonio por tu comentario. Tienes razón que la ciudad no es seguramente toda la historia y la situación rural podía estar influyendo. La falta de oportunidades (derivada de la concentración de la propiedad y la privatización de los comunales) expulsó a muchos campesinos del campo. Pero lo que se encontraban al llegar a la ciudad no era muy atractivo, especialmente a medida que las familias crecían y el salario del cabeza de familia tenía que alimentar más bocas. Los ciclos económicos y el paro que solía sobrevenir añadían incertidumbre. Vivir en el campo facilitaba la posibilidad de buscar medios alternativos de mejorar la nutrición. Además, es importante pensar que no sólo se trata del aporte nutricional, sino también del gasto de esa energía. El contexto urbano favorecía la difusión de enfermedades lo que hacía que una parte importante de la energía se dedicara a luchar contra la infección. A esto se le añadiría el mayor peso del trabajo infantil en los nuevos sectores industriales. Los irlandeses, escoceses y galeses que se encuentran en los registros de los que hablo en la entrada, y que provenían en mayor medida de medios rurales, eran de hecho sistemáticamente más altos que los ingleses.

- Un detalle en favor del argumento de las "crisis agrícolas": Los soldados más bajitos nacieron, a ojo, entre 1840 y 1845, justo antes de la hambruna de la patata (1845-49)!

- Por otro lado, dado que el efecto de la buena alimentación sobre la altura humana está sujeta a rendimientos decrecientes, uno esperaría que la relación entre renta agregada y altura promedio dependiera en gran medida del reparto de esa renta. Habría que saber cómo cambiaron los niveles de desigualdad durante las diferentes fases del periodo analizado...

Muchas gracias Eduardo por participar en la discusión. Me alegro que hagas estos comentarios porque permiten hablar de cosas que no he metido en la entrada por no alargarla demasiado. El asunto es desde luego complejo, especialmente si tenemos en cuenta que la estatura adulta es el resultado del crecimiento durante un período muy amplio. Además, el cuerpo es sabio y cuando la deficiencia en la nutrición neta es temporal se produce un crecimiento de compensación (catch-up growth) que permite recuperar lo perdido. Estaturas por debajo del potencial responden por tanto más a situaciones crónicas de malnutrición neta. Y, en relación a los aportes de alimentos, no sólo cuentan las calorías, sino que las proteínas, especialmente las derivadas de los productos lácteos y la carne, son muy importantes.

Con esto en mente, es posible pensar que las crisis agrícolas podían ser un fenómeno más coyuntural y que los más desfavorecidos en las zonas rurales podían tener un mejor acceso a proteínas animales que los más desfavorecidos en las ciudades. Además, las crisis agrícolas no sólo afectan a los habitantes del campo, sino que pueden afectar en mayor medida a los de las ciudades vía incrementos de precios. De hecho, la crisis que comentas llevó a la derogación de la protección agrícola ('Leyes de Grano') a instancias de los industrialistas que se quejaban del alto precio que sus trabajadores pagaban por el pan.

Por otro lado, tienes mucha razón en que el efecto de la alimentación en la estatura está sujeto a rendimientos decrecientes. Es por eso que una parte importante de la mejora en la estatura durante el siglo XX no es tanto una cuestión alimenticia (que también), sino de una menor incidencia de las enfermedades derivado de los avances médicos y las mejoras en salud e higiene pública. El tema de la desigualdad es crucial y la mayoría de los autores le achaca una parte importante de la culpa: la desigualdad de hecho creció durante la primera mitad del siglo XIX, al mismo tiempo que la talla descendía o se estancaba.

Pero la población urbana en Inglaterra no superó a la rural hasta los años 1840. Es decir, la población ocupada en la industria superó a la del sector agrícola en el segundo tercio del siglo XIX, al igual que la urbana a la rural. Antes la mayoría de la población, y es de suponer que también los reclutas, y mucho más en el siglo XVIII, procedía del campo.

Salvo que haya datos que muestren que el principal origen de la tropa era industrial y urbano en todo el periodo considerado, lo que se ve en el gráfico es la evolución de la altura en una economía principalmente agrícola, primero, y el cambio al convertirse en industrializada y urbana, después.

Incluso recurriendo a la historia, y viendo que los aranceles agrícolas se revocaron en 1846, y por lo tanto las crisis agrícolas perdieron su importancia ante la capacidad de importación de alimentos, podemos dividir el gráfico en dos periodos: economía agrícola proteccionista y población rural, hasta mediados del siglo XIX; y economía industrial abierta y población urbana, desde entonces.

No hay datos para comparar las condiciones de la población urbana y rural en el primer periodo, pero sí que se ve claramente que el cambio favoreció a la población total. Luego es de suponer que la inmigración a la ciudad se producía porque las condiciones allí eran mejores. No óptimas, evidentemente, pero sí lo suficientemente atractivas como para mudarse.

En este paper, en el que se analiza el origen rural/urbano de los reclutas, puedes encontrar más información. Los autores muestran, por un lado, que la industrialización tuvo un efecto negativo en la evolución de las estaturas. Por otro, evidencian que la talla también se resintió en las zonas rurales pero no tanto por el impacto de crisis agrícolas, sino por el efecto de la privatización de los comunales y el declive de la industria rural.

Fran,

Gracias por el post, realmente interesante.

Una duda, ¿En la Fig 1 no debería haber un lag de 10-20 años entre las curvas? Es decir las mejoras economicas de hoy se deberian notar sobre todo en la estatura de los quintos de dentro de 18 años (dada la influencia del peso al nacer como bien dice la otra entrada de hoy en nada es gratis).

Evidentemente la evolucion a comparar en vez de pib per capita debiera ser renta disponible mediana...pero ya bastante espectacular que hayan podido construir esta informacion.

Gracias Narciso. Tenía que haberlo comentado en la entrada pero la figura tiene en cuenta lo que indicas porque, en lugar de la fecha en la que tuvo lugar la medición de la estatura (el reemplazo en los militares o el ingreso en prisión de los presos), hace referencia a la fecha de nacimiento. Desde luego, como tú mismo dices, la cantidad de trabajo que hay detrás de las series, tanto las de estatura como la de PIB per cápita, es impresionante.

Los comentarios están cerrados.